四季のうつろい、地理的、歴史的、文化的背景などさまざまな影響を受け、日本の伝統色とされている色の名前は、非常に多くの種類があります。

数々の色の中でも、藍色、紅色、紫色の3つの色は活用されてきた歴史や色の豊富さなどをみると、日本人にとってとりわけ関わりの深かった色とも言えます。

古来、日本人は、色彩や色の表現について特別な感情や独自の感性を持っていたとされます。

古代の人々は、草木にも霊があると考え、草木の霊は特に「木霊」と呼ばれ、一番身近に存在する「和霊」としてとらえていたとも言われています。

日本における染色と色彩の歴史

縞手本(縞帖・縞帳),「明治廿六年七月綴之」,明治26年(1893年)に綴じ合わされた縞帳

今から1000年以上も前の日本では、現在のように科学が進歩しておらず、自然災害や病気の流行など、人間の理解を超えた現象というものは極めて多かったことでしょう。

当時の人々は、不可思議な現象は人間以上の力をもつ何者かの成せる業と考え、自己に危害があると考えたときには救いを求めて祈りを行い、無事に過ごせたり良いことがあれば感謝の祈りをしていたとされます。

つまり、当時に人々にとっては、いわば「祈ること」は、最高の「科学」であったとも言えます。

山、海、森、水、雨、風、雷などの自然現象はすべて、神によって作り出され動かされていると考えられ、ここからさらに発展し、人間に影響力を持つものであれば人工・自然を問わずすべての対象物に「霊」が存在するとされました。

人間にとって有益に影響する霊は、「和霊」と呼ばれ、有害に作用するものは「荒霊」とも呼ばれました。

このような感覚や思想、信念をもった古代の人々が、色彩に関しても現代人と異なる考え方を持っていたというのは、当然のように想像できます。

目次

染色と色彩の歴史における初期段階

蓼藍(タデアイ)

日本古代の色彩の特徴としては、人々は、草木が成長し、花が咲き果実が実るのは、草木に宿る精霊(木霊)の力であると信じ、木霊に祈りながら草木からとれる自然の色で、衣服を染めつけていたとされます。

強い精霊の宿るとされる草木は薬用として使用され、薬草に宿る霊能が、病気という悪霊によって引きおこされた病状や苦痛を人体から取り除き、悪霊をしりぞける作用があると考えられていたのです。

古代の色彩と染色法の研究者である前田雨城氏の著書、『日本古代の色彩と染』には、古代の人々の染色について、以下のように書かれています。

強い木霊の宿る草木は、薬用として使用された。薬草に宿る霊能が、病気という悪霊によってひきおこされた病状や苦痛を人体からとりのぞき、悪霊をしりぞける作用があるとされたのである。当時の衣類などの繊維品は、その色彩を得るための草木を、いずれも薬草から選んでいるのは、この理由によるのである。

なお、色彩起源説としては、恋愛色、種族区別色、戦闘色、その他各説が存在している。それぞれ根拠を持った説であるが、古代日本の色彩起源として、現存している色彩から考察する時、やはり薬用植物色と考えるのがもっとも妥当といえる。

こうした色彩感覚(思想)も、平安時代に入ると、時代の流れとともに、各種の要素が加わり、次第に変化している。とはいえ、この日本古代の色彩思想はその後も永い間、日本民族の心の底に根強く残り、受けつがれてきているのである。『日本古代の色彩と染』

色彩は美のためだけではなく、第一義的には木霊への祈りと自分を守るために薬用効果を求めたと上記では指摘しています。

日本における染色のはじまりがどのようなものであったかについては、推測するしかありません。

関連記事:草木染め・植物染色の薬用効果と抗菌作用。祈念と薬用効果を求めて、薬草を使った染色が古代に始まる

中国からさまざまな文化と共に染色技術が伝わる

染色のはじまりというようなものは、世界中のどの国においても、目の前になる色を持っている植物やその花、木や草の果実、色のある土などを用いて、布やそのほかのものに摺りつけて染めたことから始まったと考えられます。

例えば、色の土としては赤や黒、白や黄、青などがあり、木の草や葉としてはさまざまな緑色の葉の汁が用いられ、その中でも「しのぶ」の葉を用いた「しのぶ摺り」や「山藍」の葉を使用した摺染がよく知られています。

「摺染」とは、草木の花や葉を布の上からたたいて色を染めたり、花や葉の汁を摺りつけて染めることを表します。

「露草(つきくさ)」や「鶏頭(からあい)」や、「燕子花」や「萩」なども、古くから摺染に用いられていたとされます。

日本では、さまざまな目の前に見える色を摺染をしているような段階で、中国との交通が開け、その進んだ染色文化が急に流れ込んできたと考えられます。

そのため、もともと現地で薬物として利用していた植物から浸染に活用するなどの初期の段階を経ないで、中国から藍染や木の皮や実のタンニンを利用する茶染めなどの染色方法が伝わったのでしょう。

中国の薬物書として最も古いものは、1~2世紀頃に編集されたといわれる『神農本草経』があり、日本に伝わった染色に用いられる植物は、もともと中国において薬用に用いられているものでした。

『魏志倭人伝』には、3世紀初頭に「倭国の女王」と称された卑弥呼が中国の三国時代に華北を支配した王朝であった魏への贈りものとして、染織品も挙げられているため、弥生時代にはすでにある程度の染織技術があったと考えられます。

『魏志倭人伝』とは、中国の歴史書『三国志』に収められた『魏書』うちの「東夷伝」の項の「倭人」の条にあたる部分のことです。

「東夷伝」とは、中国の史書の中で、中国の東方に住んでいる諸民族について書かれた記述のことです。

弥生時代から古墳時代までの色彩

日本においては、弥生時代以前までは赤と黒の顔料がよく使用されていたと考えられています。

この当時は、着用していた衣服に対して染色をほどこしていたかどうかは、遺品が残っていないためわかりませんが、土器や壁画などからは、顔料を活用して彩色していたことがわかります。

弥生時代に続く、日本の歴史の時代区分のひとつである古墳時代(3世紀〜7世紀頃)になると、北部九州などを中心にたくさんの「装飾古墳」がつくられます。

装飾古墳は、日本の古墳のうち、古墳の壁や石棺に浮き彫りや線刻、彩色などの装飾のある古墳の総称です。

現在の福岡県や熊本県などの九州地方に集中していた装飾古墳ですが、その内部の壁面には酸化第二鉄(ベンガラ)の赤、鉄マンガンの酸化物の黒、天然の白い粘土(カオリン)を原料にした白、その他、青、緑、黄色などの色が塗られていました。

関連記事:弥生時代から古墳時代までの色彩。装飾古墳に使われた顔料について

飛鳥時代頃に日本において染色文化が確立

日本において染色文化が確立されたと考えられる時代は飛鳥時代(593年前後から710年)ごろとされ、仏教文化とともに中国の進んだ染色技術が伝わり、当時の人々は、染料の種類や名称、染色方法など見よう見まねで模倣していたと考えられます。

日本最古の色名として、『古事記』(712年)や『日本書紀』(720年)には、「しろ・くろ・あか・あお」が登場します。

語尾に「い」をつけて「白い」「黒い」「赤い」「青い」と形容詞的な表現ができるのは、この4語だけです。

古代中国から伝わった五行思想では、赤・青・黄・白・黒の五色が正色とされ、方位(東=青龍 西=白虎 南=朱雀 北=玄武 中央=黄龍)と季節(青春、朱夏、土用、白秋、玄冬)の象徴でした。

推古天皇11年(603年)に日本で制定された冠位十二階は、648年まで行われた冠位制度で、朝廷に仕える家臣を12の等級に分け、地位を表す色別に分けた冠を授けるものでしたが、最高の地位を表す紫が加えられました。

この後、養老2年(718年)に衣服令が定まるまで色の追加や順位の交換がありましたが、紫の最高位は変わりませんでした。

地位や身分を示す色を「位色」といい、それぞれの位階に相当する色を「当色」と言いました。

「当色」より上位の色の使用は禁じられ(禁色)、色彩が明確に位階と結びついたことによって、色に対する社会的な価値観も生まれたのです。

飛鳥時代ごろから、一般庶民が着用する着物の色には厳しい制約があり、黄色や黒などで地味な色しか用いられなかったとされます。

関連記事:禁色の色合い。天皇の色彩である黄櫨(こうろ)、黄櫨染(こうろぜん)と皇太子の色彩である黄丹(おうに)とは?

奈良時代にさまざまな色名が登場

8世紀「浅緑地花卉鳥獣文錦」正倉院蔵

飛鳥時代(592年〜710年)から奈良時代(710年〜794年)平安時代(794年〜1185年)ごろの色彩において、使用されていた植物は20種類ほどと言われています。

奈良時代の7世紀後半から8世紀後半にかけて編集された、現存する日本最古の歌集である『万葉集』には多くの色名が登場します。

茜や紅、紫、梔子、蘇芳、橡など植物の名前が色名になったものも多く、顔料でいえば鉄やアルミニウムの酸化物が多く赤みの強い赤色土から生まれる丹色、黄土の黄土色、朱色、群青色なども素材からの色名です。

中国(唐・隋)からの染色や染織技術が積極的に取り入れられた結果、糸や布だけでなく、紙を黄檗や藍・紫で染めることも奈良時代には始まっています。

装潢師という人々が、書物を書き写すために使う和紙の染色や紙継ぎなどを職業としており、染紙を染めた材料については「正倉院文書」に記されています。

これらの染紙を染めた材料については、紫紙、紅紙、蘇芳紙、橡紙、胡桃紙、比佐宜紙、波白紙、刈安紙、須岐染紙、松染紙、垣津幡染紙、木芙蓉染紙、蓮葉染紙など、植物の名前がそのまま記されているものもあります。

関連記事:和紙を染める方法と色紙の歴史。漉染め、浸け染め、引き染め、吹き染めについて

正倉院に現存する染紙のほとんどが経巻(経文を記した巻き物)ですが、中には絵紙や吹き絵紙、5枚の染紙を各5枚ずつ重ねて巻いた色麻紙など、さまざまなものが宝物として残されています。

正倉院に所蔵されている「東大寺献物帳、国家珍宝帳」には、もっとも多く黄紙が使用されています。

黄色に紙を染めたのは、虫に食われにくくするため(防虫)というのが理由として挙げられ、また、中国から伝来した仏教や思想の影響もあると考えられています。

蓮葉で染めた色紙がありますが、仏教において蓮は密接に関係があることから、神聖視されていた植物から色を染めるというのは、自然な流れだったのでしょう。

関連記事:三纈(さんけち)とは何か?古代の染色技法である纐纈(こうけち)、夾纈(きょうけち)、臈纈(ろうけち)について

平安時代に入り、日本独自の染色文化が発展

平安時代は、染色に限らず、さまざまな分野で中国の文化の採り入れがひとまず落ち着き、日本独自の文化を発展させようという機運が高まっていった段階と考えられます。

日本の染色文化が中国の模倣の範疇を超え、平安時代は日本独自の染色文化が発展していった時代と言えます。

もちろん、中国から伝わった染色文化の土台の上に成り立ったものですが、中国では見られないような染色の方法や色を数多く染め出しています。

文学的で優美な色名が誕生し、「王朝の色」とも呼ばれる重ね染めを巧みに駆使しながら生まれた優雅な色彩が、大陸からきた文化の影響から離れて日本独自に発達していきました。

地位や身分を示す色を「位色」の規制も名目上存在してはいますが、次第に実質的には何の意味もなさなくなり、女性の装束に代表されるような日本独自の繊細で美しい色彩文化が平安時代に花開くのです。

主に女性の重ね着の配色美を「襲色目」といい、その色合いと調和は、常に四季の草花や自然の色などに結びついていました。

平安時代に生まれた女性の十二単も、色を重ねることによって季節感を表現した代表的な衣装です。

紅梅・桜・山吹・卯の花、柳・撫子・朽葉・枯野などは素材そのものの名前ではなく、そこから連想されるイメージが色名になっています。

動物からとられた色名としては、少し黄みがかった淡くやさしい桃色の朱鷺色や暗くくすんだ黄緑色の鶯色、鼠色、狐色などがありますが、植物と比べてしまうと非常に少ない数です。

自然から連想される色名に空色や水色があり、どちらも平安時代にまで遡れる古い色名で、土色や草色などもこの分類に入ります。

平安時代の染織品は、現在ほとんどみることはできませんが、この時代が残した美の意識、美しかった色彩が文献の随所にあらわれており、その美の創造性を高く評価できるのです。

平安時代の色彩の様子がわかる文献としては、『延喜式』の「縫殿寮」や「雑染用度条」、平安時代後期の物語絵巻などの、彩色画の中の衣装の色が参考資料になります。

延喜式(えんぎしき)と色彩

平安時代の延喜5年(905年)に編集がはじまり、延長5年(927年)に完成した『延喜式』には、当時の「位色」に用いられていた色名と染色の材料が記載されています。

染料の使用量や媒染剤まで詳細に記録されているため、当時の色彩を知る上では非常に貴重な資料となっています。

『延喜式』に記載されている染料植物には、以下のようなものがあります。

- 韓紅花・・・紅花

- 中紅花・・・紅花

- 退紅・・・紅花

- 深蘇芳・・・蘇芳

- 浅蘇芳・・・蘇芳

- 浅緋・・・茜

- 緋・・・茜

- 深紫・・・紫草

- 浅紫・・・紫草

- 深滅紫・・・紫草

- 深緋・・・茜と紫草の重ね染

- 黄支子・・・支子(梔子)

- 黄丹・・・支子と紅花の重ね染

- 深黄・・・刈安

- 浅黄・・・刈安

- 深縹・・・藍

- 中縹・・・藍

- 浅縹・・・藍

- 深緑・・・藍と刈安の重ね染

- 浅緑・・・藍と黄檗の重ね染

- 黄櫨・・・櫨と蘇芳の重ね染

- 橡・・・カシ・ナラガシワ・クヌギ

ただ、平安時代のような美しい色彩は、もっぱら貴族や宮廷用であり、一般庶民にはまったくの無縁だったとされます。

平安時代は、日本の染色文化が最高潮に達した時代と言えますが、一枚の着物自体は無地染のものがほとんどで、織模様(紋織)はあっても、色模様を染め出したり、色模様を織り出すということは盛んにならなかったようです。

当時の遺品が非常に少なく、はっきりとはしませんが、平安時代は模様(文様)が主の世界ではなく、色が中心となる世界であったと考えられるのです。

関連記事:染色・草木染めにおける『延喜式』(えんぎしき)。衣服の色によって位階に差をつける衣服令(服色制)について

室町時代における職人の誕生と、色の大衆化

国宝「赤地蓮花唐草錦冠箱内貼部分」室町時代14世紀

制限はありつつも一般に色彩が解放されたのは、鎌倉時代以降であるとされています。

室町時代後期には「職人」という階層が成立し、染色を仕事にする集団が生まれます。

「紺搔」といわれる藍染職人がいたことが『職人歌合絵』などからわかっており、江戸時代の「紺屋(こんや)」の前身と考えられています。

華やかな色彩的な感性は、鎌倉時代以降の武士の世になってからも保たれましたが、室町時代になると武家社会では「侘び寂び」の精神も重んじられ、枯れた渋みのある色を好む感性も生まれました。

室町時代頃に輸入された木綿がだんだんと各地で栽培されるようになり、衣料として綿織物の需要が大きくなるのにしたがって、模様加工としての型染めも広がっていったと考えられます。

型染めが大きく発展したの室町時代頃からとされ、「伊勢国」と呼ばれていた現在の三重県は、染め型紙(伊勢型紙)の産地として発展していきます。

「伊勢国」で作られた型紙は「伊勢の型紙」として知られ、次第に「伊勢型紙」という固有名詞になったと考えられます。

江戸時代に伊勢国を治めた紀州藩によって、型紙は特産品として保護を受けます。

型紙商人たちの活躍によって、型紙の制作における高い技術と型紙の流通販売の権利を独占し、全国に伊勢型紙を普及させていきました。

関連記事:伊勢型紙(いせかたがみ)とは?伊勢型紙の彫刻技法や歴史について

江戸時代の色彩文化が花開く

江戸小紋(えどこもん)

江戸時代においては、貨幣経済が浸透してきたことから、商品作物や各藩の特産物として換金作物の栽培が推奨され、特に重要な作物は「四木三草」などと呼ばれました。

四木は茶、楮、漆、桑、三草は藍、紅花、麻のことを指します。

江戸時代には、藍や紅などの染料植物は商品作物として栽培が推奨され、染色技術の向上も相まってさまざまな色が生み出され、色彩文化は頂点に達しました。

防染することで、模様(文様)を表現する技術も発達します。

例えば、埼玉県川越市の喜多院に所蔵されている江戸時代初期に描かれた『職人尽絵』には、「型置師」として型とヘラを使って反物に糊を置いている職人の姿が描かれています。

埼玉県川越 喜多院所蔵 『職人尽絵屏風』「型置師」狩野吉信(1552年〜1640年)

絵を描くようにさまざまな模様を染め上げられる「友禅染め」の技術も発達していき、江戸時代中期以降、きらびやかな色彩で、思うがままに描かれた模様染めが一世を風靡します。

日本中で藍染が行われる

尾州紺木綿『江戸・明治藍の手染め』愛知県郷土資料刊行会

江戸時代において、木綿の急速な普及とともに、藍染が日本中で盛んに行われるようになります。

江戸時代中期ごろから現在の徳島県が藍染の原料づくり産地として有名になり、「阿波藍」として原料がブランド化し、日本中に流通していました。

かつては日本中のいたるところの町や村には藍染を行う紺屋(こんや)があり、現在も日本各地にある地名として紺屋町(こんやちょう、こんやまち、こうやまち)という名前が残っています。

関連記事:日本における藍染の歴史。藍作・藍染が発展し、衰退していった背景について

奢侈禁止令を逆手にとり、粋な模様や色が流行する

江戸時代前期から中期にかけて、友禅染めを筆頭に染織において著しい発展がありましたが、それにともなって、ぜいたく(奢侈)を戒める目的で衣類に対する禁令(奢侈禁止令)がしばしば出されました。

例えば、天保3年(1832年)に発令された下記の禁令には、女性が着用する金紗などの絹織物や、鹿の子絞りでこれ以上絞る余地をなくした「惣鹿子」模様を禁止したり、そもそも新しく仕立てたりするのを禁止したりしています。

「女衣類別禁之品々、金紗、縫、惣鹿子、右之品、向後女之衣類に制禁之、惣て珍敷織物染物新規に仕出候事無用たるべし、小袖の表壱端に付け弐百目より高値に売買仕まじき者也」参照:高田倭男(著)『服装の歴史』

当時の支配者であった武家よりも、町人の方が贅沢な衣服を身につける傾向が、武家の権威維持にとって好ましくなかったという理由から禁令が出されたとも考えられます。

厳しい禁令がさまざま出ることで制約が生まれますが、金銀の箔置の代わりに金銀の糸をつかった刺繍を採用したり、摺匹田といった型染めによって鹿の子絞りを代用したりと、制約をさまざまな工夫を凝らして乗り越えることで染織技術が発展・普及していったのです。

上記のように、継続的に発令された奢侈禁止令によって鮮やかな色は禁じられましたが、中間色や彩度を抑えた茶色・鼠色・藍色などは粋で渋い色として庶民にも普及します。

江戸時代には茶染めの色から茶色という色名が生まれ、鼠色とともに「四十八茶百鼠」と総称されるように「茶」や「鼠」のつく色名が大量に生み出されるのです。

奢侈禁止令によって華麗な色を禁じられたことを逆手にとって、江戸を中心に粋な色として流行したのです。

町人と呼ばれる社会階層が文化の主体的な担い手となったことで、その時々に流行の色がさまざま生まれていったとも考えられます。

例えば、文政13年 (1830年) に発刊された『嬉遊笑覧』は、当時の風俗を知る百科事典のような書物ですが、「衣食住記 男女衣服流行の染色悉々あり(略)明和の頃(略)染は るり紺 こんぎきやう 藍鼠 花色」とあります。

明和は、1764年から1772年までの間の元号ですが、上記の流行色の中の一つに、紺桔梗(こんぎきやう)があります。

紺桔梗は、桔梗色(青みがかった紫色)の下染である藍染の濃い色合いをそう呼んだものと考えられます。

紺桔梗に比較的近い色合いとして藤色がありますが、藤色も江戸時代に流行した色の一つであり、藤色系統の色合いは紫草ではなく、ほとんど蘇芳で染められていました。

藤色は、蘇芳で染め、柃や椿などの灰と明礬と鉄で媒染した薄い紫色で、その少し濃い色が濃藤色、さらに濃い色を藤紫といったものであると考えられます。

江戸時代には、海外から舶来した縞織物に影響を受け、民間で縞織物が多く織られるようになります。

江戸時代後期頃から、縞帖(縞帳)と呼ばれる縞柄を織るための見本帖が多く作られました。

縞手本(縞帖・縞帳),「明治廿六年七月綴之」,明治26年(1893年)に綴じ合わされた縞帳

縞柄の着物は、「いき(粋)」のシンボルとして、白と藍染で染められた紺色の浴衣と共に流行していました。

縞手本(縞帖・縞帳),「明治廿六年七月綴之」,明治26年(1893年)に綴じ合わされた縞帳

関連記事:縞帖(縞帳)とは?縞帖(しまちょう)の特徴から手紡ぎ糸から紡績糸へ、天然染料から化学染料への変化を読みとる

明治時代から化学染料が普及

『百種染色見本鑑 全』明治37年(1904年) 染織新報社

明治時代に入ってからは、だんだんと化学染料が普及していき、手間がかからず染色できるようになり色彩の幅も広がりましたが、伝統的な染色は急速に廃れていくことになりました。

1834年にドイツの科学者ルンゲがアニリンブルーを発明して以来、化学染料が次々と開発され、1884年、ドイツのベーチゲルによって、直接染料が発明され、現在知られている化学染料の多くは出揃っています。

1880年には藍の色素の化学構造が明らかになり、石油由来の合成インディゴがドイツで発明されました。

藍染の原料作りが盛んであった現在の徳島県では、明治35年(1902年)頃が栽培の最盛期でした。

明治15年、16年頃からインド藍が大量に安く輸入されて国内の藍産業は大きな打撃を受けますが、明治36年(1903年)以降、ドイツから輸入されてくる合成染料(インディゴピュア)によって、決定的なダメージを受け、従来の藍産業が急速に衰退していきました。

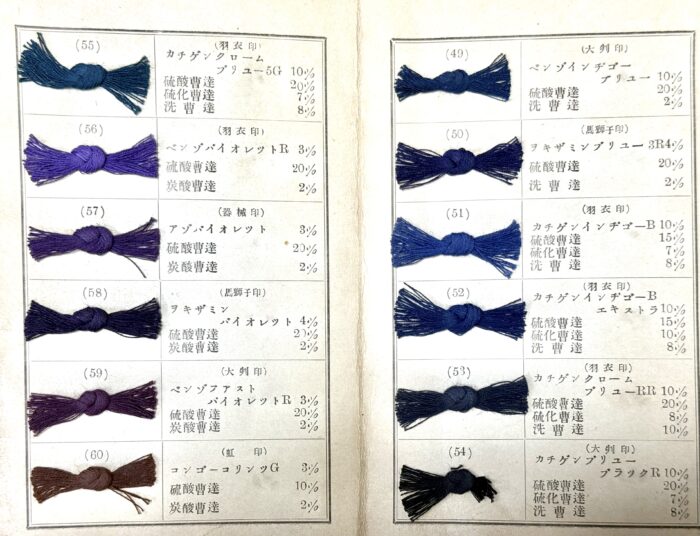

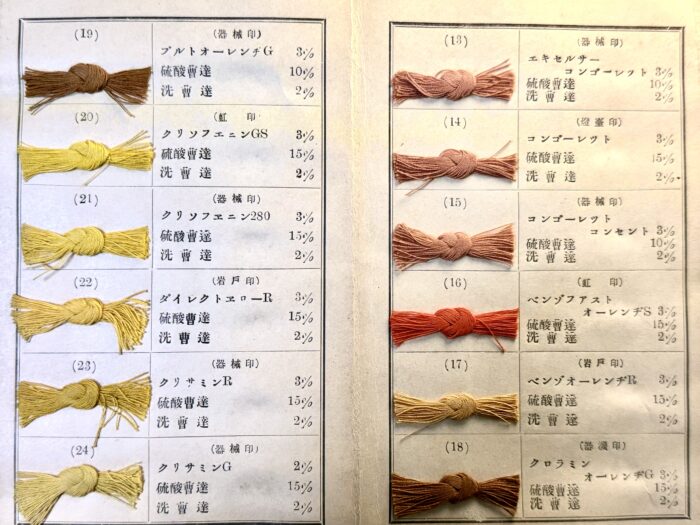

明治37年(1904年)に大阪にあった染織新報社によって発行された『百種染色見本鑑 全』には、100種類ほどの化学染料で染められた色見本が掲載されています。

『百種染色見本鑑 全』明治37年(1904年) 染織新報社

『百種染色見本鑑 全』明治37年(1904年) 染織新報社

『百種染色見本鑑 全』明治37年(1904年) 染織新報社

この色見本(1904年発行)に載っている染料は、染料店で購入できたことから、化学染料がこの当時から普及していたことがわかります。

日本において初めてできた化学染料会社は、1916年に創設された日本染料製造株式会社で、後の1944年に現在の住友化学株式会社に合併されています。

昭和5年頃(1930年)には、化学染料が一般的にも普及してきている頃で、手間がかからず染色できるようになり色彩の幅も広がりましたが、伝統的な染色は急速に廃れていくことになりました。

古くから伝承されてきた天然染料による染色と化学染料での染色を区別するために、染織家の山崎斌氏(1892年〜1972年)によって「草木染め」という言葉が生まれます。

現在、草木染めという言葉の定義は、自然から得られる染料で染色することの総称として定着しています。

【参考文献】