針と糸があれば、布を自由に装飾できる刺繍は、世界中で古くから行われてきました。

中国では、殷代(紀元前17世紀〜紀元前1046年)の青銅器に付着していた絹に菱形の模様(文様)が刺繍された例が見つかっています。

日本においては、中国から発達した刺繍の影響を受けながらも、織りや染めの技法と混ざりあいながら、日本的な美しさが数多く表現されてきました。

目次

日本における刺繍(ししゅう)の歴史と特徴

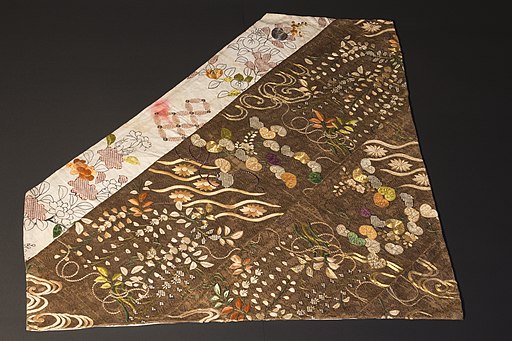

刺繍の打敷,Hemuta999, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons,Link

日本でいつ頃から刺繍が行わわれるようになったのかは、明らかではありません。

古くは、4世紀後半の古墳から出土した革製の盾に、三角形や菱形などを装飾目的として刺繍したものがあります。

7世紀ごろになり、中国や朝鮮半島の進んだ文化を取り入れていく中で、刺繍も欠かせない装飾技術となりました。

飛鳥・奈良時代の刺繍

仏教が大陸から伝わり、造寺造仏(寺院を建て、仏像や仏具を作ること)が盛んになってきた飛鳥時代(592年〜710年)から奈良時代(710年〜784年)の時期には、仏の世界を荘厳にするために刺繍が用いられました。

中国の王朝であった隋や唐から伝わった刺繍を手本にし、仏教文化の中で刺繍の歴史が進歩したのです。

『日本書紀』や『法隆寺資材帳』などの記録からは、7〜8世紀の間に寺院において巨大な繍仏(刺繍で仏教的主題を表現したもの)や荘厳具(仏像、仏堂などを装飾することを「荘厳」といい、そのために用いるものが荘厳具と呼ばれる)が制作されていたことがわかります。

日本最古の刺繍遺品として知られている「天寿国繍帳」は、聖徳太子の死を悼んで622年に制作されたとされます。

奈良時代または中国・唐時代(7~8世紀)に作られたとされる国宝の「刺繍釈迦如来説法図」は、鎖繍(チェーンステッチ)で模様(文様)全体を埋めた作品となっています。

平安時代の刺繍

平安時代(794年〜1185年)になると、刺繍は公家の装飾に積極的に取り入れられていきます。

『紫式部日記』や『栄華物語』には、おしゃれの手段として、女性たちの装束に綺麗な刺繍が行なわれた様子が記述されており、鎌倉時代中期に書かれた『餝抄』によれば、男性も平緒(太刀の帯として腰に結び、一部を束帯の前方に垂らして飾りとしたもの)に唐鳥、唐花、千鳥、梅、雉、鶴、松等の刺繍を施すことがあったようです。

鎌倉時代の刺繍

鎌倉時代(1185年頃 〜1333年)は、武家が主導権を握る世の中となりました。

装飾としてのきらびやかな刺繍は、日常的な衣類にふさわしくないとされていたため、この時代の衣類において、遺品は見当たらないようです。

一方、浄土思想(阿弥陀仏の極楽浄土に往生し成仏することを説く教え)が民衆に浸透するにともない、刺繍で仏教的主題を表現した繍仏が盛んに制作されました。

刺繍千手観音図,Metropolitan Museum of Art, CC0, via Wikimedia Commons,Link

室町から桃山時代の刺繍

室町から桃山時代にかけて、「小袖」が社会の中心的な衣服になってくると、色や形、サイズも思うがままに調節できる刺繍が有効な装飾手段として、小袖を彩りました。

特に刺繍に影響を与えたのが、金箔や銀箔を摺る摺箔(型紙を用いて糊を生地に置き、その上に金箔や銀箔を貼りつけることによって、織物を装飾する技法)であり、刺繍と摺箔の二つの技法が結びついて「繍箔」という華やかな世界がうまれました。

江戸時代の刺繍

華やかな桃山文化ののち、刺繍はさまざまな文様がある割には落ち着いたような雰囲気が漂うといったような新しい美の世界へと移っていきます。

江戸時代中期の刺繍の名作として、奈良の興福院に伝わる掛袱紗があります。

5代目将軍の徳川綱吉が側室に贈った掛袱紗は、「福貴」という文字が宝舟や酒壺などの縁起の良い模様とともに刺繍されています。

元禄の時代(1688年〜1704年)から褒めたたえられた友禅染では、色を出しにくい紅や金を刺繍によって補うことによって彩りを与え、立体感のある模様が生まれました。

歌舞伎衣装や祭りの山車の装飾にも、立体感を強調した刺繍が行われるようになるのも、江戸時代の後期における特色です。

世界における刺繍の歴史

刺繍は、古い時代から世界各地で行われてきました。

古代エジプトの墳墓からは、刺繍された遺品が発見され、ヨーロッパの刺繍は古代エジプトに起源を持つとも言われます。

古代ギリシャでも盛んに行われ、現在のトルコの中西部に存在した地域(王国名)であるフリギア(フリュギア)が技術的に優れていたとされます。

エジプトのコプト時代の刺繍(コプト織)は、6世紀頃のいまのトルコを中心に栄えた東ローマ帝国の文化様式(ビザンチン)に受け継がれて技術的に発達し、中世ヨーロッパに伝わり、「修道院芸術の一つ」として発展していきました。

中世の女子修道院では、伝道と神への奉仕のため、宗教的なデザインを法衣(僧尼が着用する衣服)や祭壇を覆う布などに刺繍することが盛んに行われ、精巧なものが作られました。

近世には服飾への刺繍が多く、金糸による刺繍が盛んでした。

13世紀のイタリアでは、染められた絹糸(シルク糸)の使用禁止令(贅沢禁止令)が出されため、白いリネン糸(亜麻糸)による白糸刺繍が始まり、布地に刺繍を施し不要な部分をカットすることで模様を作る手法であるカットワーク(cutwork)や布地に刺繍して作られるレース(ニードルレース)に発展していきました。

近世末期には、服飾に刺繍を使うことも聖堂における刺繍の需要も減少していきましたが、近代にミシンが開発されるとミシンによる刺繍が始まっていきました。

日本刺繍技法の種類

芥子縫(けしんぬい)

芥子縫は、日本刺繍の技法の一つで、芥子粒(ケシの種子)のような小さな点を表現する刺し方です。

布地の経緯の糸一本ずつ返し針をして点を表し、多くの粒の大きさをそろえて刺す必要がある高度な技法です。

縫紋や模様(文様)の中の刺うめ、輪郭線、霞のような暈や花粉などに使用されます。

【参考文献】

- 『日本の刺繍 (京都書院美術双書―日本の染織7)』

- 『草人木書苑 染織大辞典1』