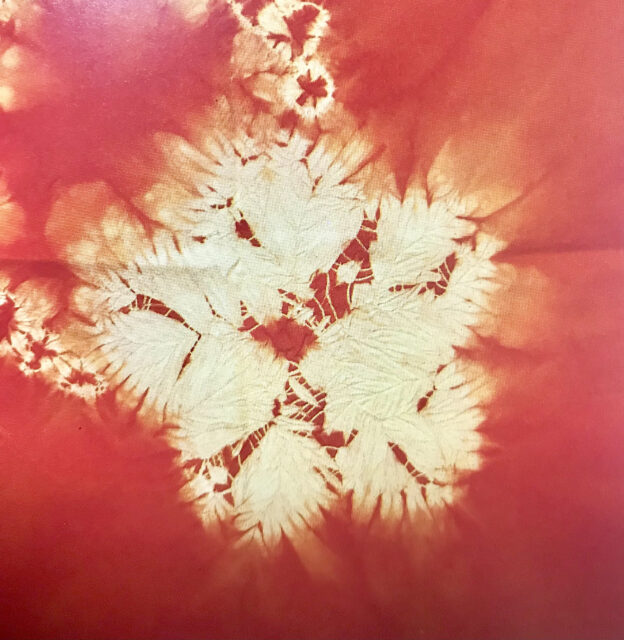

茜(学名:Rubia argyi)は、アカネ科アカネ属のつる性多年生植物で、日本においては、赤色を染めた最初の染料と一つと考えられています。

茜は、根っこが赤い色をしており、根っこの煎汁によって染色された赤い色合いは、古来「赤根」と呼ばれていたのです。

茜は、植物名と染色名が同じであり、例えば「むらさき」と「紫草」、「べに」と「紅花」、「きはだいろ」と「黄檗」など、非常に古くから染色と関係性があったこと名前からもわかります。

現在、日本において茜を大量に入手することは難しく、もっぱら染料店で購入できるインド茜や西洋茜が染色に使用される場合が多いです。

茜,Rubia argyi,アカネ 福島県会津地方,Qwert1234, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons,Link

目次

染色・草木染めにおける茜(あかね)

茜の染色に使用される部分は、赤黄色の太いヒゲ状根っこで、プルプリン、ムンジスチンなど数種の色素があります。

薬用名は「茜根」で、強壮、利尿、解熱などに効果があるとされます。

染める材料としては、晩秋に葉っぱが枯れるのを待ってから、地中深く掘り、根っこを取り出します。

土をよく洗い落とし、水につけておくことで黄色の成分を流し、乾燥させて保存します。

乾燥した茜の根っこは、赤褐色をしています。

茜の主な種類

茜と呼ばれる赤色の色素を持つ植物はさまざまあり、中国茜と日本茜はよく似た四葉茜という方で、西洋茜のようなアニザリンやプルプリンを主成分とする六葉茜とは違ったものです。

ただ、両方とも草であり、葉の形も似ています。

一方、インド茜は丈が低く、幹が発達しない木本植物(灌木)であり、根っこが中国や日本の茜の根のように、グジャグジャに群がっているようなものではなく、硬直でいかにも木の根らしいものとなります。

タイやインドネシアのジャワなどで使用されていた茜も、草ではなく木でした。

沖縄の八重山諸島で使用されていた茜は、アカダマノキやヤエヤマアオキなどと呼ばれ、この品種も草ではなく木です。

茜の染色方法

茜にさまざま種類があるということは、その含有成分にも違いがあり、染色方法も世界中でさまざまな形で行われてきました。

その染色方法は、大きく3つに分類することができます。

日本や中国の茜染めのように、木灰に熱湯や水を注ぎ、混ぜた後の上澄み液である灰汁を媒染剤に用いて緋色(赤)染める方法があります。

また、西洋茜のようにミョウバン(明礬)を媒染剤に使用する方法や、インド茜やタイ茜のように、明礬と灰汁を併用する方法があります。

その他、インドネシアのジャワにおける茜染めは、明礬と灰汁を使わずに、ジラックと呼ばれる木の皮が媒染に使用されたりしました。

茜を灰汁で媒染して染める

茜の染め方として、まず乾燥した根を水洗いし、黄色の成分を十分に捨てて、赤色になった根を準備します。

媒染に、灰汁が使用する場合は、先に染めるものを灰汁で媒染しておきます。

鉄気のない鍋で茜を熱煎し、この煎汁の中に染めるものを浸します。

茜を煎じる際のポイントとして、お酢を活用するという方法があります。

お酢を加えることによって、黄味の多い赤黄色の染液になり、それが椿灰や柃灰などで先媒染した糸に吸収されると赤くなり、高温になることでさらに赤味が強くなります。

酸性の染液は、先媒染によって糸に含まれたアルカリ分と中和して糸の劣化を防ぐ働きもあります。

染液が熱いうちに染色すると色素の吸収が早く、ムラになりやすいので、染液が冷めてから染色するのがムラを防ぐためには必要です。

灰汁で媒染し、染色を繰り返していくことで赤色が濃くなっていきます。

関連記事:染色・草木染めにおける灰汁(あく)の効用と作り方。木灰から生まれる灰汁の成分は何か?

日本における茜の歴史

万葉の時代(629年から759年ごろ)において、茜がどのような品種であったかははっきりとしていませんが、茜は、中国においても最も古い染料の一つで、日本でも同じような品種の茜(日本茜)が採れていました。

奈良県の東大寺正倉院にて保存されてきた正倉院宝物にも、茜染めされたと思われる品がありますが、調査で主成分にムンジスチンが含まれていたことがわかったことから、西洋茜やインド茜ではないとされています。

日本では、飛鳥時代(592年〜710年)から奈良時代(710年〜794年)にかけて、個人の地位や身分、序列などを表す位階を、冠や衣服の色によって差異を付ける制度である衣服令が存在していました。

この制度は、中国の唐代の服飾に影響されて制定されたもので、603年の「冠位十二階」、647年の「七色十三階制」、701年の「大宝律令」などいくつかの服色制を経てきました。

平安時代(794年〜1185年)に入ると、日本独特の色彩名が定められ、染色技術も確立したとされます。

7世紀後半から8世紀後半にかけて編集された、現存する日本最古の歌集である『万葉集』には、茜を詠んだ歌が13首あり、「安可祢」と万葉仮名を用いています。

その中の11首が「日・照・昼」にかかる枕詞で、茜染めが赤色を染めたことから、「明るさ」を示すことに用いられています。

飛鳥時代における服色の真緋・緋や、『大宝衣服令(701年)』の服色の緋や浅緋は、すべて茜で染められた赤色です。

平安時代にまとめられた三代格式の一つである『延喜式(927年)』では、深緋は、茜と紫草の重ね染めであるとされています。

『延喜式』の「縫殿寮」には、「深緋。綾一疋、茜大卅斤、紫草卅斤、米五升、灰三石、薪三百六十斤」とあり、また「浅緋。綾一疋、茜大卅斤、米五升、灰三石、薪三百六十斤との記載があります。

関連記事:古代日本人の色彩感覚を延喜式から読みとる。衣服令(服色制)と草木染めについて

日本の茜染めは、紫染めとともに、現在の岩手県の南部地域で盛んに行われていました。

日本や中国の茜染めは、ほとんどが絹糸を染めるために使用されましたが、インド茜や西洋茜は、木綿や毛を染めるために使用され、インドネシアのジャワでも主として木綿が素材となっていました。

【参考文献】

- 山崎斌(著)『日本草木染譜』

- 『月刊染織α 1984年7月No.40』