藍染は、古くから世界中で行われてきました。

古代エジプトではミイラを包む布が藍染されており、紀元前2000年前には藍が利用されていたとされています。

藍の色素を持つ植物も多種多様で、それぞれの地域にあった植物を使用し、さまざまな方法で藍染が行われてきたのです。

藍の色素を持つ植物を科別にすると、マメ、アブラナ、キツネノマゴ、タデ、キョウトウチク、ガガイモ、マツムシソウ、モクセイ、クロウメモドキ、キク、ヒメハギ、ランなどが挙げられます。

インドにおける藍栽培の歴史は古く、古代ローマ時代にはインドで商品化されたインド藍がエジプトのアレクサンドリアを経由してローマへ輸入されていました。

アラビア商人によって、エジプトをはじめ地中海方面へと運ばれていましたが、ポルトガルのバスコダガマが南アフリカを周るインド洋航路を発見したことによって、インドにおける藍の生産はいっそう盛んになったのです。

日本における藍染の歴史

蓼藍(タデアイ)

日本においては、タデ科の蓼藍の葉が主に藍染の原料とされ、沖縄ではキツネノマゴ科の琉球藍が使用されてきました。

藍の色素を持つ植物は奈良時代以前から栽培されていたとされ、「正倉院文書」に「藍園」や「藍陸田」と栽培の記載があります。

蓼藍の原産地は、インドシナ地方南部やベトナム北部、中国の江南あたりとされますが、具体的にどこなのかはっきりとしておらず、稲作や養蚕の技術とともに大陸から日本に渡来したと考えられます。

目次

平安時代から日本の中世における藍染・藍栽培

奈良の正倉院には藍染された紐である「縹縷」が現存しており、この紐は天平勝宝4年(752年)の東大寺大仏開眼供養の際に、開眼の筆に結び、全国からの参加者が手に取って功徳にあずかったとされる絹糸を束ねて撚ったものです。

藍の名前が記載されている古い文献の中に、平安時代にまとめられた三代格式の一つである『延喜式』があります。

『延喜式』のなかの「縫殿寮」や「雑染用度条」というところには、染められた織物の色彩名と、染色に用いられた染料植物が詳しく書き残されているのです。

関連記事:染色・草木染めにおける『延喜式』(えんぎしき)。衣服の色によって位階に差をつける衣服令(服色制)について

『延喜式』には、一カ所だけ「乾藍」(乾燥した葉藍)の記録がありますが、そのほかは、「藍何囲」、「生藍何囲」という記述であることから、藍の生葉が染料として扱われていたと考えられます。

「乾藍」は、貲布(麻やシナノキの皮の繊維で織った布)を染めるもので、ここには「灰」の記載が付属しています。

蓼藍(タデアイ)の乾燥葉

灰は、木材や藁を燃やしたもので、灰に水や熱湯を加えてかき混ぜ、一晩経つと灰が沈殿しますが、その上澄み液が「灰汁」と呼ばれるアルカリ性の液体となります。

『延喜式』の記述にも、茜や紫草の染色に使用した材料の中にも「灰」があり、古くから植物染料の媒染剤として「灰(灰汁)」が使用されていました。

『延喜式』における「乾藍」と「灰」の組み合わせが、後世の藍建て(発酵建て)のはじまりを示すものとも考えられます。

なぜなら、灰から作る灰汁は、藍の液を作る際に染め液を発酵させるためには必要不可欠なものだからです。

関連記事:染色・草木染めにおける灰汁(あく)の効用と作り方。木灰から生まれる灰汁の成分は何か?

『阿州藍奥村家文書 第五巻』には、飾磨(現在の兵庫県あたり)における藍栽培が、源平時代(11世紀末から源頼朝が武家政権を確立する12世紀末までの約100年間)以前より盛んだったとの記載があります。

飾磨藍は遠く源平時代以前より盛んに戀愛の和歌に頌作賞玩せられぬ即ち金葉和歌集(天治年間の勅撰)に「いとせめて戀しき時ははりまなるしかまに染むるかちよりそくる」とあり次で勅撰詞花和歌集(天養の頃に成る)にも、「播磨なるしかまに染むるあなかちに人を戀しと思ふころかな」といへり或は夫木和歌集に「はりまなるしかまの里にほすあゐのいつかおもひの色に出つへき」「染めてほすしかまの搗を見るよりもぬれて色濃き我が思ひかな」抔あるにて証すべし尚ほ此の外にも皆あゐとあいとは仮名字を異にするも國音(その国やその地方における固有の発音のこと)の通ずるを以て藍を愛とし戀愛又は愛敬の意に用い謳ひし歌多く世に尊重せられしなり『阿州藍奥村家文書 第五巻』

上記の引用には、「かち」という言葉が出てきますが、 黒く見えるほど濃い藍色である褐色に染められた褐布(かじぬの)は、古くは播磨国(兵庫県)が産地とされていました。

関連記事:藍染における勝色(褐色/搗色)の由来とは?武将にとって藍染は縁起の良い「勝染め」であった

承元元年(1207年)には、鎌倉幕府が諸国の地頭に対して、荘園から藍作税を徴収することを禁止する壬生文書があります。

嘉禎4年(1238年)、坂上左兵衛門明胤(さかのうえあきたね)が河内国藍作手奉行に任命されたと、鎌倉時代に成立した日本の歴史書である『吾妻鏡』に記載されています。

室町時代後期の教訓書である『慈元抄』には、歌人の西行法師(1118年〜1190年)が「物染る藍と云草」を1本抜き取ったため作主から叱られたとあります。

また、正和4年(1315年)の日吉神社造営の際に、「紺搔(藍染職人)」のほか、茜染、紅染等が分化したと、『管見記』に記載されています。

日本の中世(平安時代後期(11世紀後半)から、戦国時代(16世紀後半)までの500年ほど)においては、「紺屋」「紺搔」「紺座」「紺灰座」など、藍染に関する文献における記載も多いことから、染料としてすでに注目されていたと推測されます。

京都では、東寺が支配する寝藍座という同業組合があり、葉藍を加工して蒅をつくったのは、寝藍座の人々だと考えられ、建武元年(1334年)の『東寺年貢算用帖』に藍に関する記載があります。

室町時代の永亭3年(1431年)には、京都九条の寝藍座が藍葉を無断で東寺境内で乾燥させるので、これを断ったという記録があるようです。

藍を栽培し、収穫した葉を乾燥、発酵させてできた原料を「蒅(藍玉)」といいますが、京都における藍栽培の歴史としては、すでに鎌倉時代初期頃から、葉藍を寝せ込み、人々が「蒅(藍玉)」やそれに近いような加工していたとも考えられる史実があるのです。

江戸時代における藍染・藍栽培

蒅(すくも)の状態にするため、藍の乾燥葉に水をかけて発酵させる過程であらわれる発酵菌(白い部分)

松江重頼(1602年〜1680年)によって、寛永15年(1638年)に出版された俳句に関する書物である『毛吹草』には、藍の産地として「山城(現在の京都府の南部)、尾張(現在の愛知県西部)、美濃(現在の岐阜県南部)」が挙げられています。

上記の地域は、阿波藍よりも先に藍の産地として有名だったのです。

藍作が行われ、藍染が日本中で行われるようになった大きな理由が、木綿栽培の普及です。

木綿栽培の飛躍的な広まりは、関連するさまざまな分野が社会の経済構造を大きく変えるほどの影響力を持ち、もっとも影響を受けたものの一つとして、藍作と藍染が挙げられるのです。

なぜなら、藍染は木綿に対して染まりが良く、退色しにくかった(堅牢度が良い)ためです。

木綿が普及していく以前、庶民の衣服の原料として地位を確立していたのは、苧麻や麻でした。

木綿は、苧麻に比べると栽培の手間のかかりにくく、経済性の高さ、繊維の柔らかさや保温性などの多くのメリットがあることによって、16世紀には国内での栽培が広まり、17世紀初頭ごろには、苧麻にとって変わって発展していきました。

関連記事:日本の綿花栽培・木綿生産が普及した歴史。苧麻が、木綿に取って代わられた理由

藍の主産地として阿波(あわ)が登場

蓼藍(タデアイ)の花

どの産業においても、さまざまな要素によって産地の集中が起こるというのはよくあることです。

藍作の場合は、阿波(現在の徳島県)が主産地として登場します。

江戸時代中期ごろから徳島県の吉野川流域(阿波)が最も盛んで、「阿波藍」としてブランド化していました。

藩主であった蜂須賀家が、現在の兵庫県播磨から藍作の技術者を招いて藍作技術指導にあたらせました。

1625年に「藍方役所」と呼ばれる役場が藩内に設けられ、藍の栽培と製造の監督が行なわれていたので、この頃から重要な産品としての藍作が認識されていたのは間違いありません。

その後、藍作の保護と奨励政策をとり、阿波藍はますます盛んになっていきます。

「阿波藍」は、クオリティが高い蒅としてブランド化していたので、その他の場所で作られた蒅は「地藍」と呼ばれランクの低いものとされました。

商売であれば、良いものを原料に使っているのであればアピールしたくなります。

阿波藍を使っている染め屋はそれを看板に掲げるなどして公表することで、染め屋としての差別化をはかっていました。

京都で生産され、「京の水藍」とも呼ばれた藍の原料もブランド品として知られていたようです。

関連記事:阿波25万石、藍50万石。徳島における藍栽培が盛んだった理由

藍商人によって、全国の染屋に阿波産の藍玉(蒅)が行き渡る

藍染の原料である蒅(すくも)

江戸時代は貨幣経済が浸透してきたことから、商品作物や各藩の特産物として換金作物の栽培が推奨され、特に重要な作物は「四木三草」などと呼ばれました。

三草の「藍」とは、藍染の原料を表しますが、「藍」が市場に流通する際は、藍の葉っぱを栽培し、乾燥、発酵させてできた「蒅」の状態と、蒅を臼でつき、固めて「藍玉」や「玉」と呼ばれる状態にする2種類がありました。

阿波で作られた蒅や藍玉が、全国各地の染屋に渡るためには販売ルートが必要です。

そこで、藍商人と呼ばれる存在が活躍します。

藍の原料を作る藍師から買い集められた蒅や藍玉は、藍商人の元に集められ、大阪や江戸の藍問屋に送り出される流通経路が確立しました。

蒅を藍玉にすると輸送効率が上がるため、遠くに輸送する場合は藍玉にして、近くで消費する分は、蒅の状態のままにするなどの区別があったと考えられます。

江戸時代、現在の徳島における阿波藍は、蒅の状態ではなくほとんどが藍玉の状態で取引がされ、蒅は幕末期に大阪で若干売買されていた程度で、藩の方針として蒅そのままの状態の市販を原則禁止していたのです。

理由として、建前上、他国(国内の別の藩)の藍と混合されてしまうと信頼を失う恐れがあるからとのことだったようですが、実際には蒅の状態で輸送するより藍玉の方が運びやすいため利益が多く、藍に砂を混ぜて藍玉にしていたことなどが主な理由です。

阿波藩は藍商人に販売独占の特権を与え、その代わりに税を課すことによって財政を潤そうとしたりするなどの流通統制をし、藍商人は富を蓄えるようになります。

現在の阿波銀行は、阿波藍商人たちが資本を持ちより、民営の銀行として設立したのが始まりです。

江戸時代の浮世絵師である歌川広重(1797年〜1858年)によって、天保14年(1843年)~弘化4年(1847年)に描かれた「東都大伝馬街繁栄之図」には、現在の東京都中央区日本橋大伝馬町にあった木綿問屋街の様子が描かれています。

東都大伝馬街繁栄之図(とうとおおてんまがいはんえいのず),歌川広重,Utagawa Hiroshige, Public domain, via Wikimedia Commons,Link

江戸時代末期に描かれたこの作品には、屋号が染め抜かれた藍染の暖簾が、店の軒下にところ狭しと描かれていることがわかります。

また、同じく歌川広重によって天保14年(1843年)に描かれた「東都名所 日本橋魚市之図」には、町が青い着物を着た人々であふれている様子が伺えます。

歌川広重(1797年〜1858年)作「東都名所 日本橋魚市之図」天保14年(1843年)

渋沢栄一と藍作・藍玉づくり・藍染

渋沢栄一の生家「中の家(なかんち)」埼玉県深谷市血洗島

2024年度(令和6年度)発行の新一万円札の「顔」となったことで知られる渋沢栄一(1840年〜1931年)は、江戸時代末期の幕末に現在の埼玉県深谷で生まれます。

現在の埼玉県が含まれる武蔵国でも江戸時代から藍の栽培(藍作)と藍染が行われており、明治時代初期には阿波藍に次ぐ全国第2位の生産高を誇っており、彼の生まれ育った家も藍染の原料となる藍玉づくり農家でした。

父親である市郎右衛門(元助)は藍玉(蒅)づくりの達人で、渋沢栄一が子供といえる年齢から、父親の仕事に同行し、取引先の大人と対等に取引していたとされます。

藍に関する商売が、後に「近代日本経済の父」と称される渋沢栄一が最初に学んだ仕事と言えるのです。

明治時代における藍染・藍栽培

尾州紺木綿『江戸・明治藍の手染め』愛知県郷土資料刊行会

明治8年(1875年)に、東京大学の初代お雇い教師であったイギリスの科学者であるロバート・ウィリアム・アトキンソン(1850年~1929年)が来日した際、道行く人々の着物や軒先の暖簾などを見て日本人の暮らしの中に、青色が溢れていることを知りました。

東京を歩き、日本人の服飾に藍色が多いのを見て驚いたアトキンソンは、明治11年(1878)『藍の説』を発表し、藍を「ジャパンブルー(JAPANBLUE)」と表現したとされます。

ジャパンブルー(JAPANBLUE)の繁栄と急速な衰退

型染めで模様表現された木綿の藍染布

江戸時代に木綿とともに繁栄してきた藍作と藍染は、明治時代に入り大きな転換点を迎えます。

阿波藍は、明治35年(1902年)に栽培の最盛期を迎えます。

しかし、天然藍の代用として化学染料が普及していったことにより、日本中で急速に藍栽培が衰退していきます。

ドイツの化学者バイヤーが、天然藍とまったく同じ科学構造を持つ合成藍(インディゴ)を1880年に発明し、その後はインディゴ合成の工業化をめぐって、世界中でし烈な競争が繰り広げられます。

1897年に工業レベルでの製造に成功したのは、ドイツの染料メーカーであるBASF社でした。

BASF社はこれをきっかけとして発展していき、現在ではアメリカのデュポン社やドイツのヘキスト社とならんで世界有数の総合化学メーカーになっています。

日本にも化学的に合成されたインディゴが、明治時代に輸入されてきます。

明治36年(1903年)以降、ドイツから輸入された合成藍(インディゴピュア)に藍市場をとられていくのです。

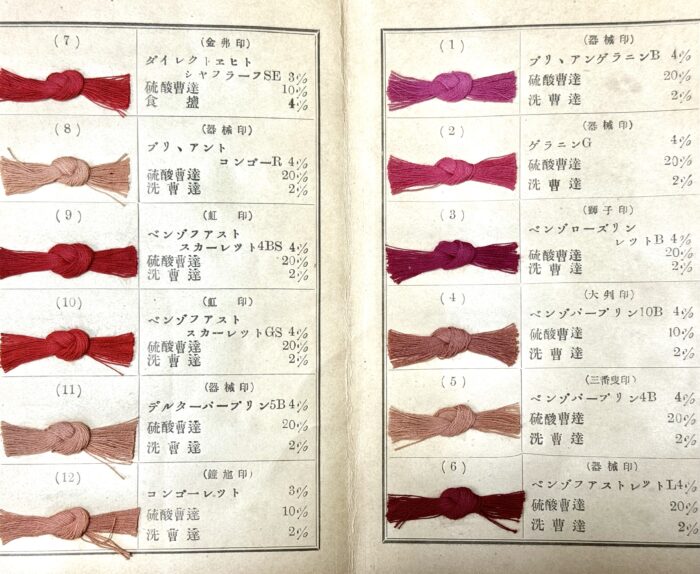

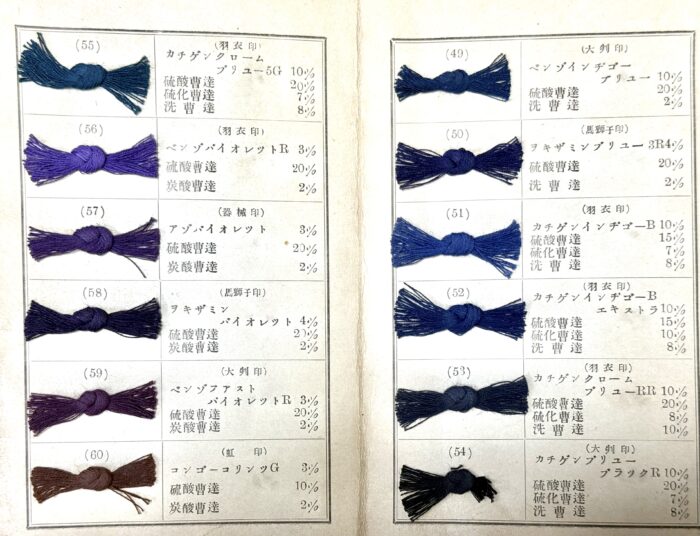

明治37年(1904年)に大阪にあった染織新報社によって発行された『百種染色見本鑑 全』には、100種類ほどの化学染料で染められた色見本が掲載されています。

『百種染色見本鑑 全』明治37年(1904年) 染織新報社

『百種染色見本鑑 全』明治37年(1904年) 染織新報社

『百種染色見本鑑 全』明治37年(1904年) 染織新報社

この色見本(1904年発行)に載っている染料は、染料店で購入できたことから、化学染料がこの当時から普及してはじめていたことがわかります。

激動の明治時代において、明治政府の殖産興業によって、国内の木綿栽培が、海外の安価な綿によって衰退したように、天然藍も合成藍の圧倒的な手軽さを前にして、急速に衰退していくのです。

関連記事:縞帖とは?縞帖の特徴から時代の変化を読み解く(手紡ぎ糸から紡績糸へ、天然染料から化学染料へ)

太平洋戦争がはじまり、藍の栽培ができなくなる

日本政府は、大正時代から昭和にかけての約30年間に、天然染色と比較するとコストと手間がかからない化学染料を推奨します。

そのような時代の風潮の中、染色に従事する人においては「化学染料のできない者は駄目」などと極端な言い方がされるような時代だったとされます。

1941年から始まった太平洋戦争中は、食料増産が重要な国策のひとつとされました。

とりわけ米や麦などの食料の増産のために、藍や紅花など染料植物の栽培がそれらにとって変わられたのも必然な流れであり、これが日本の藍産業が壊滅的な状況に陥る決定打となりました。

現在では、徳島県内で代々家業として藍作りを行なってきた5軒の藍師達が伝統を守ってきてくれたおかげで、日本の藍文化が残っています。

藍染について学ぶためのおすすめ本

藍染について理解を深め、学ぶためにおすすめできる本をご紹介すると、2019年に出版された『藍(あい) (地域資源を活かす生活工芸双書) 』が挙げられます。

比較的最近出版された本であるため、近年の藍染や藍に関連する取り組みもさまざま紹介されています。

初心者にもわかりやすく、藍染について知ってみたいという方にとっては最適な一冊になると思います。

【参考文献】

- 『阿波藍譜 史話圖説篇』

- 三好昭一郎(著)『阿波藍史』

- 『阿州藍奥村家文書 第五巻』

- 『あるきみく117特集阿波藍小話』