暖簾は、現代においても私たちの日常生活の中で見かけます。

お店の入り口にかけられたりするのを見ると、お店の「顔」としての目印になっていることはよく分かりますが、それ以外にも暖簾の意味や役割、機能性があります。

目次

暖簾(のれん)の意味や役割、機能性

暖簾をかける意味や役割、機能性についてはいくつか挙げることができます。

商売の標識・目印(めじるし)

暖簾に屋号を描き、店先に吊り下げることによって、商売の標識・目印としての意味が大きくあります。

現代のようにさまざまな素材を使って看板を作れなかった時代には、加工しやすい布を使って屋号を表すのが一般的だったのです。

もちろん現代でも、商売の標識としての暖簾は、老舗の名店から庶民的な飲食店、その他さまざまな業種においても見かけることができます。

お店の入り口にかける暖簾は、お店が営業中かどうかを示すための目印にもなります。

暖簾を出している時は営業中で、下ろすと閉店になります。

日除け、ほこり除け、目隠し

暖簾の機能性に関しては、日除け、ほこり除け、目隠しとしての役割があります。

直接日光が店先に入ることを防ぐため、暖簾を日除けとして使うというのはよくわかります。

現代のように道路も舗装されていなかった時代には、特に商売に適した人通りの多い道は、砂埃りが立ちやすい環境であったことが容易に想像ができるため、暖簾がほこり除けとしての役割も持っていました。

店内が常に見える状態ではなく、目隠しとしての役割も暖簾にはあるのです。

暖簾(のれん)の歴史

暖簾がいつ生まれたのかははっきりとしていませんが、古くから日本において親しまれてきました。

『源氏物語絵巻』(12世紀前半頃)に見られる平安貴族が使用していた御帳台(平安時代に貴人の座所や寝所として屋内に置かれた調度)や几帳(二本のT字型の柱に薄絹を下げた間仕切りの一種)を原点として、自然発生的なものと考えられます。

鎌倉時代の絵巻物『山王霊験記』や室町時代の『福富草紙』などでは、短い暖簾が見られるようになります。

室町時代の国語辞典である『運歩色葉集』や『饅頭屋本節用集』には、暖簾の字が出て来ていることから、その歴史は古く鎌倉時代から生まれ、室町時代には確立していたと考えられます。

商家や庶民の風習となったとされ、当時は「のうれん」と読まれ、「とばり」、「たれぬの」の名前でも呼ばれていたとされます。

初期の「暖簾」は、単に日除けやほこり除けのために用いられた様子で、店先に短い暖簾、家の出入り口にはやや長めの暖簾を用い、ほとんどが紺色の無地染でした。

元禄(1688年〜1704年)から正徳(1711年〜1716年)にかけての作品とされる『耕稼春秋』(春秋農耕図)は、金沢を描いており、この時期の商家にかかる暖簾は紺色の無地染です。

ただ、正徳2年(1712年)に成立した百科事典である『和漢三才図会』には、正徳年間には屋号や商品名を描いた暖簾が多く掛けられていたことが読み取れます。

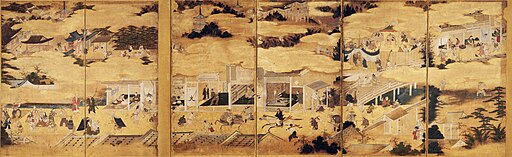

戦国時代にあたる16世紀初頭から江戸時代にかけて制作された屏風絵である「洛中洛外図」は、京都の市街(洛中)と郊外(洛外)の景観や風俗を描いたもので、絵の中には「暖簾」と思われる描写が多数見受けられます。

紙本著色洛中洛外図 六曲屏風,Kano Takanobu (attributed), Public domain, via Wikimedia Commons,Link

上記の屏風絵も、町屋の入り口に布がカーテンのようにかけられてあり、表通りに面した入り口の白い布には、商売のために墨のようなもので紋印が描かれています。

この屏風絵のように、古い資料には暖簾が見受けられ、色地に模様を染め抜いたようなものも登場します。

布だけでなく、縄をたくさん吊り下げたものや、軒下のひさしの内側に短い布切れを「一」の字のように、まっすぐ横に並んで吊り下げたようなものも見受けられます。

家の出入り口に布をかけて、古くは必ずしも暖簾を2つや3つに割って使用していなかったようです。

木綿の普及と暖簾

江戸時代中期以降になると木綿が庶民の間でも急速に普及していき、同時に染色における防染技術が発達して、文様(模様)が自由に染められるようになりました。

関連記事:日本の綿花栽培・木綿生産が普及した歴史。苧麻が、木綿に取って代わられた理由

商家の店先にかけられる暖簾から文様(模様)が染め抜かれ、華やかに展開していったのです。

江戸時代後期の百科事典である『守貞謾稿』の「近世凡俗志」には、「暖簾は訓のれん也。専ら木綿製也、又地紺、記号及び屋号等を白く染抜く也。」とあります。

暖簾の色の違いによって、業種がわかるようにもなっていた側面もあったようです。

一般的には紺色ですが、茶色の暖簾はタバコ屋や生薬を調剤したり漢方薬を商う薬種屋、種苗屋などが用いたり、淡い水色である浅葱色や花田色は、出合茶屋、芝居茶屋、相撲茶屋、揚屋や妓楼などの水商売に多く、文様(模様)も派手になったようです。

当時は、文字を読めない人が多く、商家の目印になったため、暖簾にも商品が具体的に描かれました。

藍染と暖簾

尾州紺木綿『江戸・明治藍の手染め』愛知県郷土資料刊行会

暖簾の染色には、藍染がよく使用されていました。

藍染は木綿や麻に良く染まり、布の汚れも目立たなくなるため、地を藍色に染めて屋号を白抜きしたり、時には地を白にして模様部分だけを染めることもおこなわれていました。

明治8年(1875年)に、東京大学の初代お雇い教師であったイギリスの科学者であるロバート・ウィリアム・アトキンソン(1850年~1929年)が来日した際、道行く人々の着物や軒先の暖簾などを見て日本人の暮らしの中に、青色が溢れていることを知りました。

関連記事:日本における藍染の歴史。藍作・藍染が発展し、衰退していった背景について

東京を歩き、日本人の服飾に藍色が多いのを見て驚いたアトキンソンは、明治11年(1878)『藍の説』を発表し、藍に「ジャパンブルー(JAPANBLUE)」と名付けました。

江戸時代の浮世絵師である歌川広重(1797年〜1858年)によって、天保14年(1843年)~弘化4年(1847年)に描かれた「東都大伝馬街繁栄之図」には、現在の東京都中央区日本橋大伝馬町にあった木綿問屋街の様子が描かれています。

東都大伝馬街繁栄之図(とうとおおてんまがいはんえいのず),歌川広重,Utagawa Hiroshige, Public domain, via Wikimedia Commons,Link

江戸時代末期に描かれたこの作品には、屋号が染め抜かれた藍染の暖簾が、店の軒下にところ狭しと描かれていることがわかります。

暖簾(のれん)の種類

日除けやほこり除け、目印として商家から家庭用として展開してきた暖簾は、全国的にはさまざまな名称で呼ばれ、その種類も豊富にありました。

長暖簾(ながのれん)

長暖簾は、和服の販売に関わる呉服商や口入れ屋(就職を斡旋する業者)など、多くの職業で使用され、その長さは170cm(鯨尺四尺二寸)ほどでした。

花暖簾(はなのれん)

花暖簾は、遊女屋で使用されたもので、華やかな友禅模様で染められていました。

長さは、長暖簾と同じ長さ(約170cm)でした。

楽屋暖簾(がくやのれん)

楽屋暖簾は、ファンや後援者である「贔屓筋」から役者に贈られ、楽屋の入り口に掛けられました。

模様のほかに、楽屋暖簾を贈る人と受け取る役者の名前が入れられました。

水引暖簾(みずひきのれん)

水引暖簾は、店の間口一杯に横に張り、商標や屋号が染め抜かれたもので、長さは一尺(38cm)ほどです。

絵暖簾(えのれん)

絵暖簾は、髪結床(髪を結うことを専業とする者)や玩具屋(おもちゃ屋)で用いられ、話題になる絵が描かれました。

半暖簾(はんのれん)

半暖簾は、長暖簾の半分くらいの長さで、店内の様子がみえる長さです。

鮨屋(寿司屋)や蕎麦屋で、多く用いられてきました。

太鼓暖簾(たいこのれん)

太鼓暖簾は、飲食店や旅館が店先に設置していた店頭幕で、日除けのれんと同義です。

風は吹くとバタバタと音を立てることから、「太鼓暖簾」とも呼ばれていました。

袖暖簾(そでのれん)

袖暖簾は、店の出入り口の壁に掛けたもので、袖看板(突き出し看板)と同じ役割を果たしていました。

座敷暖簾(ざしきのれん)

座敷暖簾(床のれん)は、店座敷と奥座敷の区切りに掛けられました。

家紋や商標を染め抜き、長暖簾と同じ長さ(約170cm)でした。

潜り暖簾(くぐりのれん)

潜り暖簾は、店と奥との間の土間に掛けられました。

縄暖簾(なわのれん)

縄暖簾は、もともとハエ除けでしたが、居酒屋や煮物屋が主に用いていました。

珠暖簾(たまのれん)

珠暖簾は、木の玉やガラス玉、ビーズなどの玉を貫いた糸を何本も下げ暖簾で、かき氷屋が主に用いました。

【参考文献】『月刊染織α1988年2月No.83』