染料(dye)と顔料(pigment)とという言葉がありますが、その意味の違いや特徴を踏まえたうえで、用途によってうまく使い分けることが必要です。

目次

染料とは?

染料とは、一般に水に溶け、適切な染色方法によって繊維に染着し、使用に耐える堅牢度を持つ着色物質を指します。

専門的には、染料分子は色相を決定する発色団と、繊維と相互作用する結合部位(反応基)を持ち、これらが分子レベルで繊維と結びつくことで染色が成立します。

染料の堅牢度は、発色団そのものの安定性と、繊維との結合の強さに大きく由来します。

顔料とは?

顔料とは、基本的に水に溶けず、色素粒子として存在し、結合剤(バインダー)を介して繊維表面に粒子単位で固着する着色物質です。

顔料は色が粒子の形で安定して存在するため、繊維とは化学結合せず、物理的に繊維表面へ保持されます。

その堅牢度は、色素粒子自体の耐久性に大きく依存し、加えて粒子を繊維に固着させる結合剤の性質や強度も重要な要素となります。

上村六郎氏の著書『東方染色文化研究』では、染料と顔料について以下のように書いてあります。

染料とは一般に布帛に染著(染着)する性質を有するものを指し、顔料とは布帛に染著(染着)しない性質のもとを指している。従って別な云い方をすれば、染料とは色染に使用するものであり、顔料とは繪(絵)又は彫刻其他のものの彩色に使用するものである。

上記では、染料とは織物などを染めるものであり、顔料は絵や彫刻などに色付けするものと言っています。

上村六郎氏の説明から読み取れることは、染料、顔料という呼び名は、その使い方と性質によって区別できるということがわかります。

染料と顔料の性質の違いとしては、物質を溶かすのに用いる水やアルコールなどの液体(溶剤)に溶ける色を染料、溶けないものを顔料として区別できます。

分子で染めるのが染料での染色で、粒子で染めるのが顔料による染色というイメージをするとわかりやすいです。

染料と顔料の特徴

埼玉県川越 喜多院所蔵 『職人尽絵屏風』「型置師」狩野吉信(1552年〜1640年)

染料と顔料は、染め方や染まり方が違うため、それぞれ違った特徴や性質を持ちます。

染料

染料はそれ単体で、科学的に繊維と結びつくことができます。

染料の特徴としては、以下のようなものが挙げられます。

- 太陽光やライトの光によって色落ちしやすい(日光堅牢度が低い)

- 顔料に比べると、こすったりしても色落ちしやすい(摩擦堅牢度が高い)

- 色を混ぜてもムラになりにくい

正倉院文書に記載のあるものや、染織品に対する調査を通して確認された染料は、下記のものが挙げられます。

赤色・・・茜、紅花、蘇芳

黄色・・・黄檗、苅安、梔子

褐色・・・橡

青色・・・藍

紫色・・・紫根

緑色・・・藍と黄檗、藍と苅安の交色 参照:『色彩から歴史を読む』

蘇芳は東南アジアの特産で、日本には奈良時代から輸入されています。

同じ染料を用いても、藍染では染める回数によって淡い色から濃い色まで表現できますし、その他の染料でも媒染剤の種類によっても、発色が異なってきます。

正倉院に残っている布は絹織物が多く、染料は主に絹製品の染めに用いられましたが、麻布や毛織物、紙を染める際にも活用されました。

顔料

顔料はそれ単体では、繊維と結びつくことができないので、(素材の表面にくっつくことができない)樹脂やタンパク質、オイルなどで固着させます。

古くから用いられているものには、大豆をすりつぶして水を加えた豆汁(呉汁)、膠、卵白などがあります。

豆汁は、膠のように粘性を持たないので、顔料をうまく分散できない欠点がありますが、皮膜は他のタンパク質よりもやわらかく、布に適した固着剤と言えます。

そのため、一般的には絵画では膠を用い、染色では豆汁が用いられます。

その他、顔料の特徴としては、以下のようなものが挙げられます。

- 太陽光やライトの光によって色落ちしにくい(日光堅牢度が高い)

- こすったりすると色落ちしやすい(摩擦堅牢度が低い)

- 顔料が細かい粒状になっているため、染めた布が重くなる

- 色を混ぜるとムラになりやすい

顔料は、無機顔料や有機顔料に区別することができます。

無機顔料

無機顔料は、鉱物顔料とも言われており、日本においては化粧の原点とも言われる赤化粧には、酸化鉄を含む天然の鉱物が使用されていました。

ベンガラ、黄土、朱、群青などが代表的な無機顔料で、紅型や和更紗を華やかに彩ってきました。

鉱物系の無機顔料は粒子が粗く、摩擦に弱い欠点がありますが、染料にはない特有の色感があります。

無機顔料は、現代では化学的に合成されたもので、安全性高く、多くの生活日用品に使用されています。

正倉院には、顔料を用いて表面を装飾した宝物が約400点あり、「正倉院文書」700巻のうち、顔料が使用されているものも数多くあります。

正倉院では、1983年から文化財用のX線回折装置などを用い、宝物に用いられた顔料の種類を調査しました。X線回折装置とは、結晶化した化合物の種類を直接明らかにすることができるのです。

調査では、20種類に近い無機顔料が確認されています。

以下、顔料の色と使用された鉱物名についてです。

白色顔料(鉛白・白土など)・・・水白鉛鉱、塩化鉛鉱、ラウリオナイト、ブリクサイト、方解石、リン灰白、カオリナイト、白雲母

緑色顔料(岩緑青、緑土)・・・孔雀石、緑塩銅鉱、海緑石、セラドナイト

青色顔料(岩群青)・・・藍銅鉱

赤色顔料(朱、ベンガラ、鉛丹)・・・辰砂、赤鉄鉱

黄色顔料(石黄、黄土)・・・石黄、褐鉄鉱

金色顔料(金)

銀色顔料(銀) 参照:『色彩から歴史を読む』

有機顔料

有機顔料は、現在では主に石油などを原料として合成される顔料を指します。

もともと可溶性である染料を、酸化剤や還元剤、金属塩などの沈殿剤を用いて不溶化し、顔料として用いる方法を「レーキ(lake)」と呼びます。

天然染料から作られたレーキ顔料の例は多くはありませんが、コチニール、茜、ログウッド、蘇芳などは、布や紙、木工品の着色に用いられてきました。

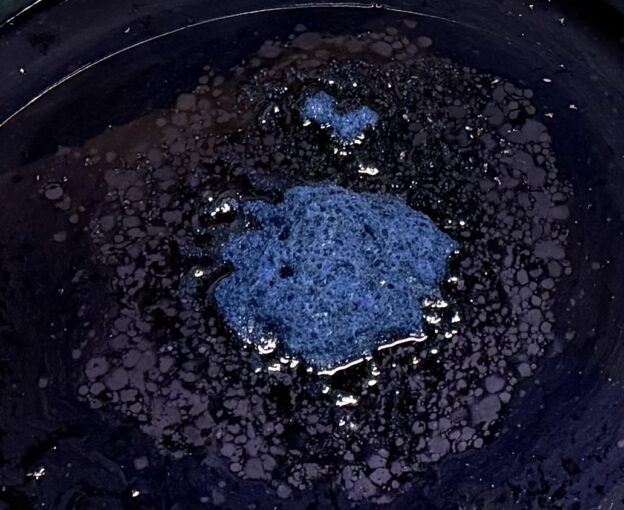

天然の不溶性色素として挙げられるものの一つとして、藍染の液にできる「藍の華」を膠などを用いて棒状に練り固めた「藍棒」があります。

藍棒は色差しできる数少ない青色色素として、友禅や紅型、経文、料紙などの彩色に用いられていました。

正倉院宝物には無機顔料以外に、有機顔料も確認されており、赤、黄、青(藍)、黒(墨)などが用いられたことがわかっています。

光ファイバープローブを接続した可視反射分光装置を用いて、染織品以外の宝物についても、色料の調査を積極的に行うようになっています。

赤は、東南アジアに生息するラックカイガラムシから抽出された色素が主成分になっていることが特定されています。

顔料を着色する技法の分類

顔料を着色する際の方法を分類すると、単純な色差しだけでなく様々な手法が用いられています。

①描く

辻が花染めの黒描き線や茶屋染、友禅の藍棒の描き線などが挙げられます。

②差す・引く

色差しや引き染めは、日本においては、中型や筒染、小紋、友禅、紅型など、数多くの染色様式が生まれる要因となったものです。

③印捺(いんつ)・摺る

版木を用いて印捺(摺る)された遺品の例としては、木版に獅子丸文を彫り、墨摺りした蛮絵の装束「袍 浅葱平絹地蛮絵」や鍋島更紗の黒摺りにみられる程度です。

一方、型紙による摺り込みは和更紗、小袖の摺り疋田、摺箔など、多用されていました。

顔料を漆に練り込み、型紙で捺染した革類などもあります。

④浸ける

壺に豆汁と顔料を入れて腐敗させ、その中に糸を浸けてて付着させる例があります。

豆汁を腐敗させると、特有の粘りを持った液になり、顔料の分散を助けるのです。

豆汁をあえて腐らせなくとも、豆汁と顔料と混ぜた液を作り、染料のように染めて天日で乾燥させて顔料の定着をさせる染色方法は用いられることがあります。

⑤燻す(いぶす)

松根(しょうこん)と藁(わら)を併用して燻した焦茶色の燻革(ふすべがわ)・印伝(いんでん)(鹿革)

藁と松脂を燻した時に出る煤は顔料としても考えられ、鞣した鹿革などに煙を当てると、革のタンパク質と結合して美しい茶色に着色されます。

このように煙を利用して染められた革は、「燻革」などと呼ばれます。

人類史上、けものの皮の保存方法として原始的に最初に気づいた手段は、煙で燻す「煙なめし」であったとされています。

燻す前に糸で巻きつけたり、糊で防染するとその部分だけ着色せずに文様を表現することができます。

革を燻すことによる着色は、江戸時代の革製品に多くみられ、現在でも「甲州印伝」として伝わっています。

顔料を意味する言葉の歴史

顔料という言葉は一般的に定着していますが、実は、何度も変化を繰り返しながら今のようになっていった歴史があります。

日本において、顔料という言葉を意味する古い表現として、「彩色」「彩色物」「彩色料」などが挙げられます。『日本書紀』 では、「彩色」という言葉が出てきます。

顔料という言葉のルーツは中国にあるとされますが、中国は支那の古い名称では、丹青、または青黄といったものがあります。

938年頃、平安時代中期に作られた辞書である倭名類聚抄では、染料は「染色具」と呼ばれ、顔料のことは「圖繪具」と呼ばれていました。

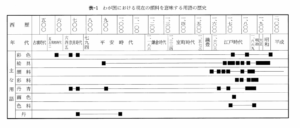

鶴田榮一氏の「顔料を意味するいろいろの用語とその変遷」には、顔料という言葉を巡る歴史がわかりやすくまとめられています。

下記の図は、「顔料を意味するいろいろの用語とその変遷」からの引用です。

彩色に始まり、丹青、丹、色料、彩色、絵具などと顔料を表す言葉がさまざま存在していたことがわかります。

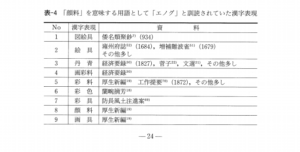

顔料を意味する用語は、「エノグ」と訓読されていましたが、その一覧が「顔料を意味するいろいろの用語とその変遷」にはあります。

江戸時代には漢字表示の用語として、「顔料」と書かれたものがありましたが、それも「ガンリョウ」ではなく、「エノグ」 と訓読されていたようです。

明治時代になり、近代化された顔料を製造する企業が出てきますが、江戸時代と同じように顔料は「絵具」であり、顔料への移行は進みませんでした。

その後、明治40年(1907年)に政府公式の文章で初めて今日と同じ顔料という用語が使われるようになりました。

【参考文献】

- 「顔料を意味するいろいろの用語とその変遷」

- 『月刊染織α1992年9月No.138』