江戸時代に木綿の栽培が日本中で広まり、木綿に染まりやすかった藍染の需要も飛躍的に伸びていきました。

江戸時代は貨幣経済が浸透してきたことから、商品作物や各藩の特産物として換金作物の栽培が推奨され、特に重要な作物は「四木三草」と呼ばれました。

四木は茶、楮、漆、桑、三草は藍、紅花、麻のことを指します。

藍の産地としては、江戸時代中期ごろから徳島県の吉野川流域(阿波)が最も盛んで、「阿波藍」としてブランド化していました。

現在の埼玉県が含まれる(武蔵国)でも江戸時代から藍の栽培(藍作)と藍染が行われており、明治初期には阿波藍に次ぐ全国第2位の生産高を誇っていました。

埼玉県深谷市は、2024年度(令和6年度)発行の新一万円札の「顔」となった渋沢栄一(しぶさわえいいち)(1840年〜1931年)が生まれた地で、彼の生まれ育った家も藍染の原料となる藍づくり農家でした。

目次

渋沢栄一と藍作・藍玉づくり・藍染の関係

渋沢栄一(しぶさわえいいち)(1840年〜1931年),Portrait of Shibusawa Eiichi,See page for author, Public domain, via Wikimedia Commons,Link

埼玉県深谷市北部の利根川沿いの村々では、藍がたくさん栽培されていました。

「近代日本経済の父」と称される渋沢栄一が生まれ育った屋敷は、現在の埼玉県深谷市北部にあり、通称「中の家(なかんち)」と呼ばれています。

「中の家(なかんち)」もこの地を開拓した渋沢一族のひとつとされ、「中の家(なかんち)」という名前は、各渋沢家の家の位置関係に由来しています。

「中の家(なかんち)」は、当主が代々「市郎右衛門」を名乗る畑作や養蚕を営む農家で、渋沢栄一の父親の市郎右衛門(元助)は、「中の家(なかんち)」に「東の家(ひがしんち)」から婿に入りました。

「中の家(なかんち)」では、藍染の原料となる藍玉の製造・販売を家業の中心に財産を築き、「苗字帯刀」を許されるほど裕福になりました。

さらに、藍を栽培している農家から藍を買い付け、作った藍玉を紺屋(こうや)に販売していたのです。

渋沢栄一が23歳まで過ごした「中の家(なかんち)」は、茅葺き屋根(かやぶきやね)の主屋で、明治時代に家業の中心が養蚕になると建て替えられました。

「中の家(なかんち)」の正門と奥に見える主屋

建て替えられた主屋は、明治25年(1892年)に火災で失われ、現在に残っている主屋は、明治28年(1895年)に建てられました。

令和元年から耐震改修工事が行われ、伝統的な工法で当時に近い形で復元され、北側部分には展示エリアが新設されました。

改修工事が行われた「中の家」

現在でも、「中の家(なかんち)」の敷地内には、藍の葉を発酵させていた(蒅作りをおこなっていた)とされる蔵が残っています。

「中の家」藍の葉を発酵させていたとされる蔵

藍玉(あいだま)とは?

藍の葉っぱを栽培し、刈り取って乾燥、発酵させてできた原料を蒅といい、蒅を臼でつき、固めたものが「藍玉」と呼ばれていました。

蒅(すくも)の状態にするため、藍の乾燥葉に水をかけて発酵させる過程であらわれる発酵菌(白い部分)

藍玉は、玉藍や、ただ「玉」とだけ言ったりもしたようで、もともとは球体に固めていたことから「藍玉」という名前があります。

藍玉にすると輸送効率が上がるため、遠くに輸送する場合は藍玉にして、近くで消費する分は、蒅の状態のままにするなどの区別があったと考えられます。

江戸時代、現在の徳島における阿波藍は、蒅の状態ではなくほとんどが藍玉の状態で取引され、蒅は幕末期に大阪で若干売買されていた程度で、藩の方針として蒅そのままの状態の市販を原則禁止していたのです。

藍染の原料である蒅(すくも)

理由として、建前上、他国(国内の別の藩)の藍と混合されてしまうと信頼を失う恐れがあるからとのことだったようですが、実際には蒅の状態で輸送するより藍玉の方が利益が多く、藍に砂を混ぜて藍玉にしていたことなどが主な理由です。

東京地方では、阿波(徳島)の藍玉を「團子玉」、尾州(愛知)のを「角玉」、武州(埼玉)のを「丸玉」とも呼んだようです。

武州藍は、大型の鏡餅の様だったともいわれます。

武州での葉藍や藍玉の生産は、藍栽培に適さない埼玉県西部の山地あたり(秩父郡)を除いて、ぼぼ全域で行われており、なかでも北部の榛沢郡(深谷・本庄)が全体の4割ほどを占めていました。

関連記事:日本における藍染の歴史。藍作・藍染が発展し、衰退していった背景について

渋沢栄一が幼い頃から、藍玉を紺屋に販売する

渋沢栄一が幼い頃から、「藍玉(あいだま)」を各地の紺屋(こうや)に販売していました。

父親の市郎右衛門(元助)は藍玉づくりの達人で、渋沢栄一は「藍の中からでも生まれて来たかのように詳しかった」と後に語っています。

嘉永6年(1853年)に家業を手伝い始めた渋沢栄一は、得意先回りに出かけた父親に代わって、一人で藍の葉の買い入れに出かけます。

栄一はまだ子供といえる年齢でしたが、父親の葉藍の買い入れに同行して覚えた口のきき方で、藍葉の良し悪しを正しく論じると、藍農家たちも藍の取引に応じたので、たくさんの藍を買い入れることができたのです。

藍玉の取引方法は、注文に対して先に品物を納め、紺屋(こうや)が使った分だけ代金をあとで集金するというもので、年に数回は得意先を回っていました。

「中の家」の取引先は、信州(現在の長野県)や、上州(現在の群馬県)、秩父などの村々の紺屋(こうや)で、年商はおよそ1万両ほどであったと推定されています。

渋沢家の藍俵には、「青淵」「藍香」といった商品名がついていました。

関連記事:青縞(あおじま)と呼ばれる藍染された布。埼玉における藍の栽培と藍染について

渋沢栄一の雅号、青淵(せいえん)

「青淵」とは、渋沢栄一が用いた雅号(文人・画家・書家などが本名以外につける風雅な名のこと)です。

渋沢栄一が書いた書などにその名前が記載されていることがあったり、渋沢家の藍玉が入った藍俵には、「青淵」の文字が書かれていました。

「青淵」の由来としては、「中の家(なかんち)」の裏にあった「上の淵(かみのふち)」と呼ばれる青々とした水で満たされた淵の美しさにちなんで「青淵」の名が生まれました。

これは、渋沢栄一の従兄(いとこ)で学問の師でもある尾高惇忠(1830年〜1901年)につけてもらったものです。

渋沢栄一が大人になった頃には淵の水は枯れてしまい、当時の姿は失われてしまったそうですが、現在の「中の家」の裏側には、「青淵由来之跡」の記念碑が建てられています。

「青淵由来之跡」の記念碑

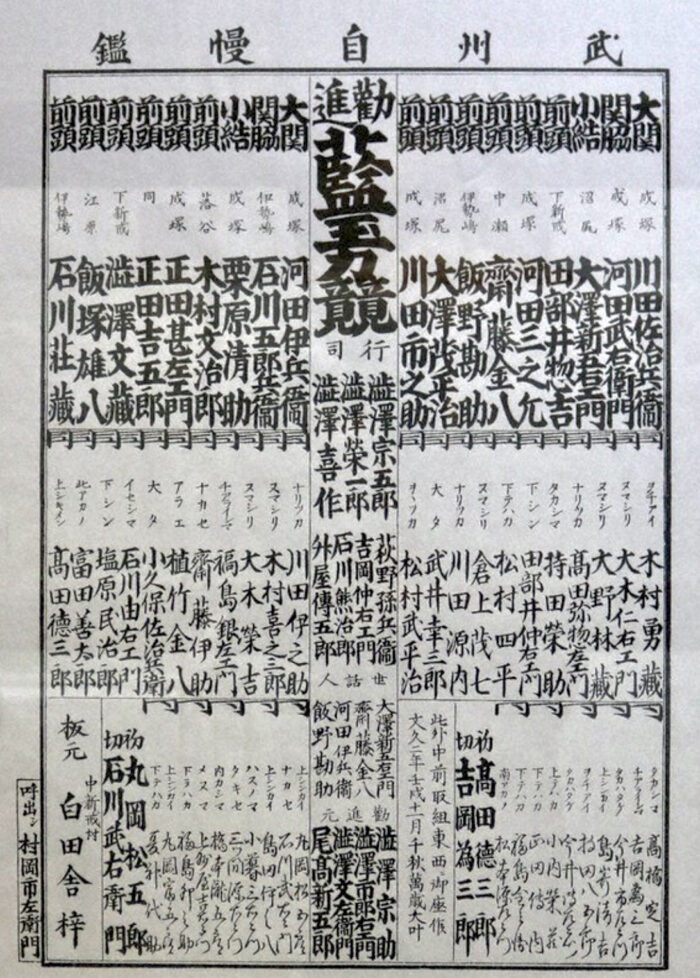

『武州自慢鑑藍玉力競』(ぶしゅうじまんかがみあいだまちからくらべ)(藍玉製造農家の番付)

渋沢栄一は、阿波で作られる藍に負けないくらいに良い藍を作ろうと考えていました。

江戸中期以降には相撲の番付表が出回るようになり、それを真似してさまざまな番付表が作られていましたが、彼が22歳の時に、地域全体の藍の品質を向上させる一つのきっかけのために、地域の藍づくりにおける番付表「武州自慢鑑藍玉力競(ぶしゅうじまんかがみあいだまちからくらべ)」(文久2年/1862年)を作りました。

『武州自慢鑑藍玉力競』(藍玉製造農家の番付)文久2年(1862年)

22歳の栄一を中心に、従兄弟の喜作(きさく)と宗吾郎(そうごろう)が「行司(競技の進行及び勝負の判定を決する者)」を務め、良い藍を栽培・製造した農家を順番に、大関、関脇、小結、前頭と順位づけをしました。

大関に選ばれることは農家の名誉で、各農家が昇進を目指して、互いに競い合うことで藍玉の品質と藍の葉の収穫量を向上させようという狙いでした。

渋沢栄一は、村や地域全体が藍の産地として力を付け、豊かになることを考えており、後に実業家として活躍する片鱗をこの当時から示していたのです。

利根川流域で藍栽培が盛んだった理由

発酵して染められる状態となっている藍染の染料。液に浮かんでいる藍の華は顔料としても使用できる

埼玉県深谷市北部の利根川流域の土地で藍栽培が盛んだった理由を、いくつか挙げることができます。

- 深谷北部を流れる利根川の沿岸は、しばしば氾濫を起こし、肥沃な土砂が流れてきたことによって、肥料を食う藍の栽培に適していた

- 川の氾濫も影響し、土壌が砂地であった

- 良い藍を育てる肥料として必要な〆粕(ニシンを原料にした肥料)や干鰯(イワシやニシンなどを乾燥させて作った江戸時代の代表的な購入肥料)が、中瀬河岸場(江戸時代、武蔵国と上野国を結ぶ利根川の船着場)を利用することで手に入れられた

- 一大消費地域であった江戸に出荷する(船で運ぶ)のが簡単だった

民俗学者であった宮本常一(1907年〜1981年)(著)『塩の道』には、藍の栽培適地について下記のような記述があります。

蓼藍というのは、砂地で作ることが多いのです。藍は根がぐうっと深く入るし、しかも土がよく肥えているところでないと育たない。これの栽培できる土地というのは、たいへん限られていたのですが、徳島県がその適地であったわけです。そして盛んにここで作られるようになります。

関東では深谷の北、利根川べり、そこに同じような土層があります。そこで作られるようになる。渋沢栄一という人は、その藍商人の家に生まれて、若い時には藍の行商で信濃のほうまで旅をしています。あのあたりで作られていたわけです。ところが関東の藍の適地というのはたいへん狭かった。そこで徳島が日本でもっとも大きな産地になってきます。宮本常一著『塩の道』

吉野川流域の徳島と同じように、大きな川が流れている地域の川沿いは、古くは藍の栽培には適している場所だったのです。

現在、深谷市は「深谷ねぎ」の生産でも有名ですが、ねぎの根っこが地中に深く入りやすい土壌であったという点も、この地でねぎ栽培が盛んになった理由の一つとして挙げられます。

【参考文献】

- 河田重三(著)『渋沢栄一の深谷 写真で訪ねるふるさとの原風景』

- 宮本常一(著)『塩の道』

- 『阿波藍譜 史話圖説篇』