私たちが色を感じられるのは、私たちの目に色を見分ける仕組みがあるためです。

人間の色彩感覚は、光が眼の網膜に達して視細胞を刺激して、その刺激が視神経から大脳の視覚中枢に伝えられることによって引き起こされます。

つまり、光自体に色はなく、人間の目と脳の働きによって色合いを感じられるのです。

なぜ色が見えるのか?

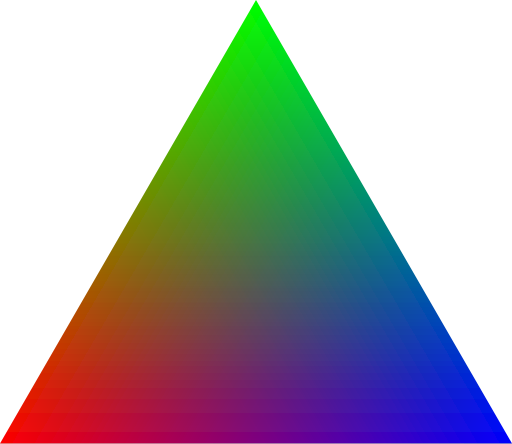

三原色,赤色,青色,緑色が混じり合ってできる色,TilmannR, Public domain, via Wikimedia Commons,Link

目の網膜には、色を見分ける細胞と、明るさと暗さだけを見分ける2種類の細胞があります。

色を見分ける細胞には、赤色・緑色・青色を感じる3種類の細胞があります。

赤色・青色・緑色の三原色(three primary colors)が混ざり合うことで、この世のなかに存在しているほぼ全ての色を作り出すことができます。

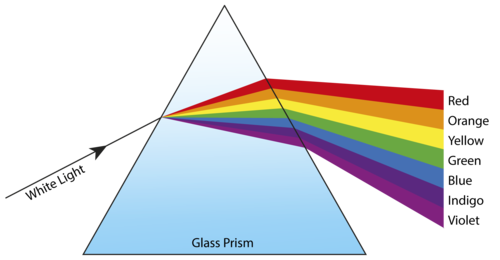

1676年に、アイザック・ニュートン(1642年〜1727年)は、三角形のプリズム(prism)を使って、白い太陽光線をスペクトルに分散させました。

プリズム(prism)を通して出てきたスペクトル(spectrum),Jibin 1840404, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons,Link

プリズムとは、光を分散、屈折、全反射、複屈折させるための光学素子であり、ガラスや水晶などの透明な媒質でできた多面体のことです。

太陽光のような白色光をプリズムに通した時に出てくる虹のような色の帯のことを、スペクトル(spectrum)といいます。

スペクトルが人間の目で見えるということは、この特定の波長が、人間の網膜に刺激を与えて色として感じさせているわけです。

目次

人が色を認識する仕組み

網膜に伝わる光の波長が異なれば、異なる色を感じられます。

色は「光波」、つまり特殊な電磁エネルギーから成り立っています。

「色光」と呼ばれる色感覚を引き起こす光は、多くの場合、太陽光や火などの光源から発せられた光が「染められたり」「染まっている」物体に当たり、そこで反射してくる「反射光」のこと意味します。

光の波長が異なると、異なる色を感じる

人の目は、約380ナノメートルから780ナノメートルまでの範囲内の波長(可視光線)を、色光として知覚できます。

人間の目で見える領域の光のことを、「可視光線」と呼びます。

紫外線(UV:Ultraviolet)は、可視光線よりも波長が短い光のことを指し、だいたい 100〜400ナノメートル(nm) の範囲で、「UV-A」「UV-B」「UV-C」の3種類があります

780ナノメートルよりも長い光を、赤外線(Infrared, IR)といいます。

| 種類 | 波長範囲 (nm) | 特徴 |

|---|---|---|

| UV-C | 100〜280 | オゾン層でほぼ吸収され、地表には届かない |

| UV-B | 280〜315 | 日焼けや皮膚ガンに関与 |

| UV-A | 315〜400 | 地表に届きやすく、肌の老化に影響 |

| 可視光線 | 380〜780 | 人の目で色として認識できる光 |

| 赤外線 | 780以上 | 熱として感じる光 |

波長と見える色合い

色を光の特性として物理学的に扱う時は、「色刺激」といいます。

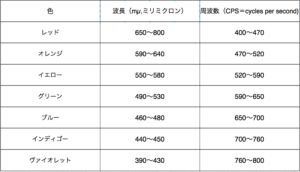

ヨハネス・イッテンの『色彩論』には、プリズムによって分散される色とそれぞれの波長と、それに相当する周波数(毎秒あたりのサイクル)が記載されています。

ヨハネス・イッテン『色彩論』から作成 プリズムによって分散される色と、それぞれの波長と周波数

波長が650〜800mμの領域にある光であれば、「レッド」

波長が590〜640mμの領域にある光であれば、「オレンジ」

波長が550〜580mμの領域にある光であれば、「イエロー」

波長が530〜490mμの領域にある光であれば、「グリーン」

波長が480〜460mμの領域にある光であれば、「ブルー」

波長が440〜450mμの領域にある光であれば、「インディゴー」

波長が390〜430mμの領域にある光であれば、「ヴァイオレット」

ミクロン(u)はマイクロメートル(µm)と同じ長さなので、上記の記載の単位「ミリミクロン(mμ)」はナノメートル(nm)と同じ長さになります。

波長が500〜600ナノメートルと、600〜700ナノメートルの2つの領域の光が同時に視細胞を刺激すると、「黄色」を感じます。

色味の違いや色の加減を表す三つの要素「色相」「明度」「彩度」

色を生理的・心理的な面から扱う場合、「色感覚」と呼びます。

色感覚は、「色相」「明度」「彩度」の三属性から成っています。

- 色相:光をその波長成分に分ける「分光」で波長の違いにより生まれる色の種類のこと

- 明度:色の明るさを示す指標。「明るい色」は明度が高く、「暗い色」は明度が低い

- 彩度:色の鮮やかさの度合いを表す

関連記事:色合い(いろあい)とは?色は、色相、明度、彩度の3種類の要素の違いで成り立つ

加法混色(かほうこんしょく)と減法混色(げんぽうこんしょく)

色には、光そのものの色である光源色と、光が物体に当たって反射・吸収・透過した際に生じる色である物体色があります。

色のついた光を混ぜ合わせると、色の明度(色の明るさの度合い)が高くなったり、低くなったりします。

光の三原色は混色によって明度を増し、同じ量で混ぜ合わせると白色光(無彩色)になります。

光源色の混色によって明度が増す現象を、「加法混色」といいます。

一方で、色の混色によって明度が減少する現象を「減法混色」といいます。

ヨハネス・イッテン『色彩論』には、減法混色について以下のような記述があります。

レッドとグリーンのカラー・フィルターをアーク灯の前にかざすと、2色は合して、ブラックすなわち暗色になる。

レッドのフィルターは、スペクトルの中のレッド以外の一切の光線を吸収し、グリーンもまたグリーン以外のすべての光線を吸収する。従って色彩は全然残らず、その結果黒になる。このよう吸収から生ずる色は減法色として知られている。

物体の色は主にこの種の減法色である。赤い器が赤に見えるのは、光に含まれている他の色を全部吸収し、レッドだけを表面に反射するからである。

”この鉢は赤い”というのは、本当にわれわれがいっているのは、その器の表面の分子がレッドの光線を除いた全光線を吸収しているということになる。器それ自体は色をもっていない;光が色を生ずるのである。『色彩論』

イッテンの説明にあるように、赤と緑のフィルターを重ねると、両方のフィルターが互いに反対色の光を吸収するため、結果として黒色になります。

物体色の場合も同様で、例えば赤い器が赤く見えるのは、器の表面が赤以外の光を吸収し、赤だけを反射するからです。

器自体は色を持っておらず、光の反射・吸収の組み合わせによって私たちの目に色が生じるのです。

つまり、加法混色は光の「足し算」で明るくなる色、減法混色は光の「引き算」で暗くなる色として理解するとわかりやすいです。

鮮やかな色彩は蛍光をもつ

色光は「反射光」だけではなく、染められた物体に付着している植物由来の染料が自ら放出する「蛍光(fluorescence)」も色光となり「反射光」に加わります。

「蛍光」とは、光を吸収してエネルギー過剰な不安定状態(励起状態)となった蛍光分子が、再び安定な状態(基底状態)に戻るときに、過剰なエネルギーを「光」として放出する現象のことです。

蛍光マーカーに光を当てると、鮮やかな蛍光色が現れるという現象を見たことがあると思いますが、生活のなかでわかりやすい例は蛍光です。

天然染料と蛍光

紅花(べにばな)

「紅花」の花びらから得られる赤の染料で染められたものは、600〜780ナノメートルの「反射光」のほかに、「青」や「緑」の光を吸収して600ナノメートルの「蛍光」を放出します。

関連記事:染色・草木染めにおける紅花。薬用効果や歴史について

結果として、600ナノメートルの濃い紅色を引き起こす蛍光が「反射光」に加わることによって、彩度の高い「鮮やかな赤」を感じられるのです。

茜(日本茜)で染めた色合いである浅緋や、蘇芳で染めた色合いである深蘇芳も、赤い色感覚を引き起こす蛍光を放出しています。

支子(梔子)で染めた色合いである黄支子、刈安で染めた深黄などは、緑色の色感覚を刺激する蛍光を放出しており、自らが持つ「黄色」の色彩を鮮やかにしています。

紫草で染めた色合いである深紫や、藍で染めたものは、青の蛍光を放出して、色合いを鮮やかにしています。

緑色は、一つの染料植物で染めることはできなかったので、刈安や黄檗と藍を重ねて染めていました。

黄檗には、緑の色感覚を生じさせる強い蛍光があることで、藍と混ぜると、鮮やかな緑が生じます。

蛍光現象は、化学分析である「三次元表示蛍光スペクトルによる非破壊分析法」によって確認されたものです。

参考文献

- ヨハネス・イッテン(著)『色彩論』

- 『色彩から歴史を読む モノに潜む表現・技術・認識』

- 『月刊染織α1996年11月No.188』