古く、機織りは各家庭でおこなわれ、もっぱら女性の仕事でした。

海外から様々な縞織物が届いたことによって、それを真似するところから始まり、徐々に日本でも独自の縞織物が生産されるようになります。

上着や一枚着として着物に縞柄が見られるようになったのは、安土桃山時代(1573年〜1603年)以降のようです。

江戸時代後期には、町人の間で特に好まれたのが縞柄の織物でした。

目次

縞帖(縞帳)とは?

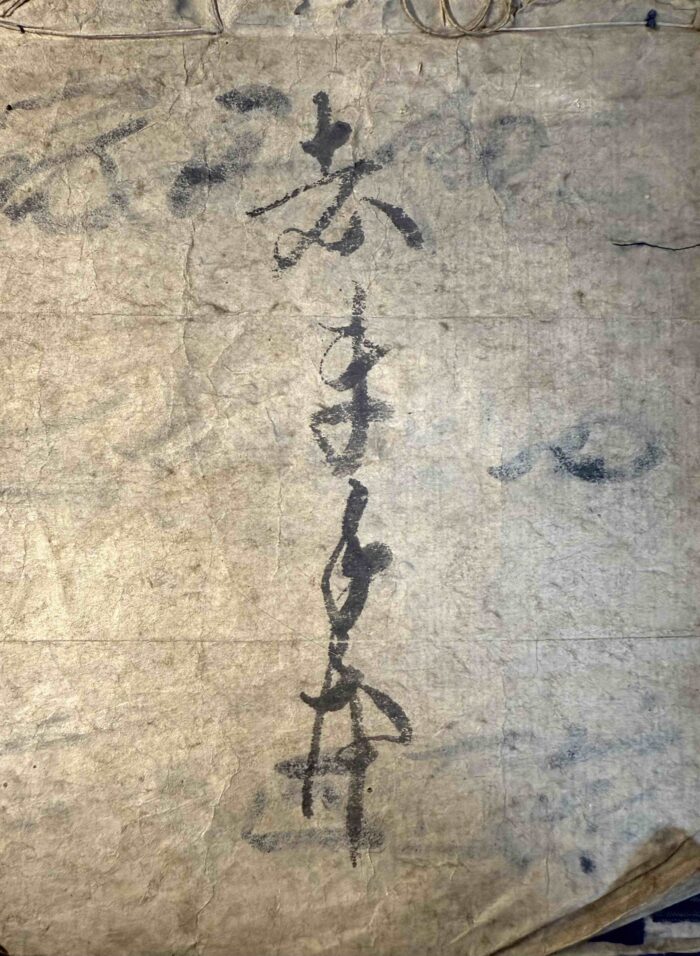

縞手本(縞帖・縞帳),「明治廿六年七月綴之」,明治26年(1893年)に綴じ合わされた縞帳

縞柄は細くなればなるほど、格が高くなり、「千筋」「万筋」「大名縞」などと呼ばれました。

江戸時代になると海外から舶来した縞織物が流行し、日本における縞柄の生産も発達していきました。

縞柄の種類も多く、例えば、太さの違う筋をそろえた「子持ち縞」、滝の流れのような「滝縞」、かつおの背を思わせる藍の濃淡を表現した「かつお縞」、いろんな縞を集めた「寄せ縞」、不規則に乱れた縞柄である「やたら縞」などさまざまな名前もつけられています。

縞帖(縞帳)とは、そんな縞柄の織物を織る際のデザインの参考のために、使い終わった大福帳の上に縞柄の裂が無数に貼りつけられたものです。

織柄の参考にするために縞柄の見本帖である縞帖が作られるようになったのは自然な流れで、女性たちにとっては、極めて大切なものとして保存されてきました。

縞帖(縞帳)が作られるようになった時期は、民間で盛んに縞織物が織り始められてからのことで、江戸時代後期頃と考えられ、そこから明治時代(1868年〜1912年)にかけて多くの縞帖(縞帳)が作られたと考えられます。

縞帖(縞帳)の表紙には、「縞手本」や「志ま手本(志真手本)」、「縞見本」などと墨で書かれることも多くありました。

縞帖に保存された布片は、タテ×ヨコが4cm×6cmほどのものが多く、飯粒を練って糊代わりにし、貼り付けられました。

縞帖(縞帳)の特徴から時代の変化を読みとる

志ま手本(縞帖・縞帳)

縞柄の裂が貼られた縞帖には、年号が記されたものも多く(経年劣化で解読できないものも多い)、貼り付けられた織物の年代を知る手掛かりとなります。

ただ、文字による記載がない限り、織られた産地を知る手がかりをつかむことは難しいです。

縞帖の特徴から、手紡ぎ糸から紡績糸へ、天然染料から化学染料への変化を感じることができます。

江戸時代の庶民の衣服の模様を研究するためには欠かせない資料ですが、岡村吉右衛門(著)『庶民の染織』には、年号がわかる縞帖から読み解ける点があると記載されています。

以下、『庶民の染織』からの引用です。

年号の明記してある縞帖を見ると、徳川中期のものには明るい地色が多く、天保あたりから紺地が、そして明治に入ると縞に濃茶が目立ってくる。

明治の十年頃までは殆ど経緯共手紡であり、それ以後色糸に紡績糸が使われ、次第に経が紡績に、明治三、四十年になると手紡糸は程ど見られなくなってしまう。

手紡糸であることは、丹波とか弓浜を除いて明治中期以前のものということができよう。『庶民の染織』

上記の引用では、江戸時代中期には明るい地色のものが多く、天保時代(1830年〜1844年)あたりからは紺地の縞柄が多く見られるということから、時代によって流行していた縞柄の色というものがあったのかもしれません。

明治10年頃(1877年)までは、基本的には経糸と緯糸に手紡ぎ糸が使用されていますが、明治30年(1897年)から明治40年(1907年)になると、ほどんどの織物において機械で紡績された糸が使用されている(手紡ぎ糸がほとんど見られない)と岡村吉右衛門は指摘しています。

手紡ぎ糸から紡績糸へ

縞手本(縞帖・縞帳),「明治廿六年七月綴之」,明治26年(1893年)に綴じ合わされた縞帳

手紡ぎ糸から紡績糸に変わっていったのには、イギリスから機械生産による規格の統一された安価な綿糸や綿織物が大量に輸入されてきたことが背景にあります。

紡績機械が開発された歴史としては、1764年ごろにハーグリーブス紡績機が発明され、1769年にはアークライト水力紡績機械の特許取得がなされ、1779年にはイギリスの発明家サミュエル・クロンプトンによってミュール紡績機の発明がイギリスでなされました。

ハーグリーブス紡績機が発明された1764年は、日本において明和元年にあたります。

機械で紡績された糸は、江戸時代末期に琉球を経由して輸入されたことがあったようですが、嘉永6年(1853年)にペリーが来航し、日米和親条約が1854年に締結され、日本が開国したことが大きな契機となります。

安政5年(1858年)に日米修好通商条約が締結されると、後に、同じような条約をイギリス・フランス・オランダ・ロシアとも結びます。

これによって、大量の機械紡績糸が輸入されることになったのです。

各国から綿が大量に輸入されたため、良質で安価な海外綿に対抗できない国産綿(和綿)は、瞬く間に大きな打撃を受けました。

機械紡績糸は、唐糸や洋糸と称し、従来の和紡糸にくらべると、強伸度よく、堅牢で、染色性も美しく、糸ムラも少ないため、明治4,5年から10年頃(1877年)にかけて非常に多く輸入されました。

洋糸を経糸にして、和紡糸を緯糸にした木綿布を「半唐木綿」と呼び、経緯を共に洋糸にしたものは「丸唐木綿」といいました。

明治15年(1882年)ごろになるとエジプト綿を用い、表面の毛羽をガス焼きした細糸がイギリスからたくさん輸入されるようにもなります。

日本国内での機械紡績が始まる

山陰で作られた縞帳(縞帖),絣の産地では絣柄の裂も一部縞帳に貼り付けられた

明治時代前期の商人であった鹿島万平(1822年〜1891年)によって民間で最初の紡績工場である「鹿島紡績所」が設立され、明治5年(1872年)から操業を開始し、東京紡績に吸収合併される明治21年(1888年)まで続きました。

洋式機械の紡績工場であった鹿島紡績所は、現在の東京都練馬区石神井に位置する、東京北豊島郡滝野川村で稼働しており、動力はイギリス製の銅鉄製水車で、紡績機械はイギリス製でイギリス人を指導者に招くことによって、明治5年(1872年)から綿糸を作ることができました。

だんだんと機械紡績が発達し、日本から海外へ綿糸が初めて輸出されたのは、明治23年(1890年)のことです。

この年の綿糸の輸入総数は、4255万4千ポンド(1ポンドは、約0.4536kg)にも達しています。

ただ、それから7年後の明治30年(1897年)には、輸出綿糸が輸入綿糸を上回り、その後輸入綿糸は次第に減少していきました。

このような手紡ぎから紡績糸への転換期が、縞帖からも読みとれるのです。

天然染料から化学染料へ

縞帳(しまちょう)

縞帖に貼り付けられた裂が、実際にどのような染料で染められたものかどうかは、はっきりとわかりませんが、天然染料で染められたかどうかは、明治35年(1902年)頃がターニングポイントになると考えられます。

つまり、それ以前に制作された縞帖であれば、天然染料で染められている裂の可能性が高いと考えられます。

1834年にドイツの科学者ルンゲがアニリンブルーを発明して以来、化学染料が次々と開発され、1884年、ドイツのベーチゲルによって、直接染料が発明され、現在知られている化学染料の多くは出揃っています。

日本においては、明治時代に入ってからは、だんだんと化学染料が普及していき、日本において初めてできた化学染料会社は、1916年に創設された日本染料製造株式会社で、後の1944年に現在の住友化学株式会社に合併されています。

1880年には藍の色素の化学構造が明らかになり、石油由来の合成インディゴがドイツで発明されました。

藍染の原料作りが盛んであった現在の徳島県では、明治35年(1902年)頃が栽培の最盛期でした。

関連記事:日本における藍染の歴史。藍作・藍染が発展し、衰退していった背景について

明治15年、16年頃からインド藍が大量に安く輸入されて国内の藍産業は大きな打撃を受けますが、明治36年(1903年)以降、ドイツから輸入されてくる合成染料(インディゴピュア)によって、決定的なダメージを受け、従来の藍産業がどんどんと衰退していきました。

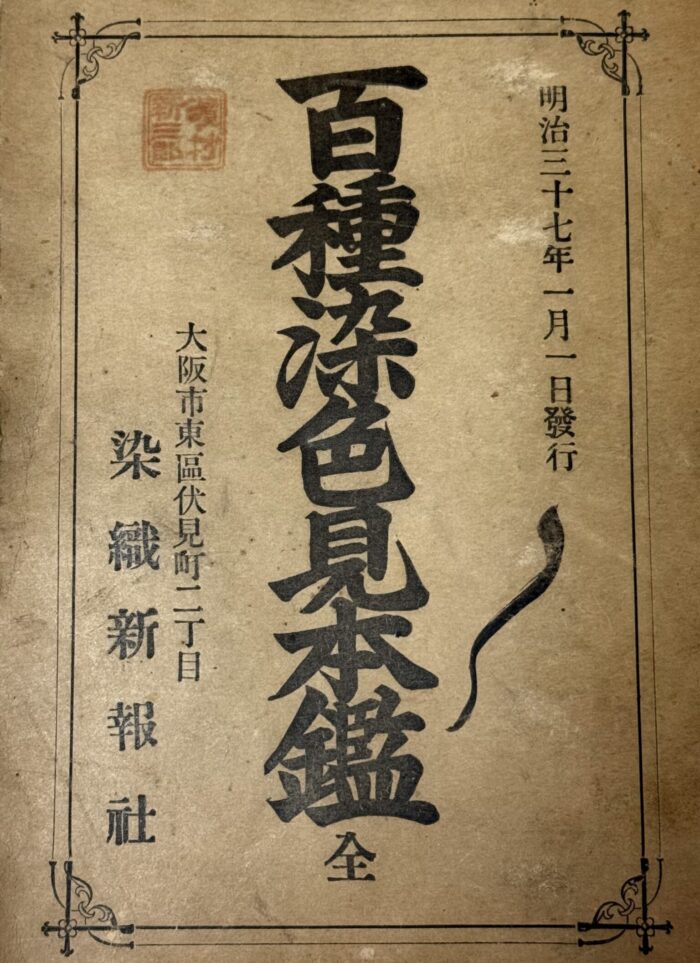

明治37年(1904年)に大阪にあった染織新報社によって発行された『百種染色見本鑑 全』には、100種類ほどの化学染料で染められた色見本が掲載されています。

『百種染色見本鑑 全』明治37年(1904年) 染織新報社

『百種染色見本鑑 全』明治37年(1904年) 染織新報社

『百種染色見本鑑 全』明治37年(1904年) 染織新報社

『百種染色見本鑑 全』明治37年(1904年) 染織新報社

この色見本(1904年発行)に載っている染料は、染料店で購入できたことから、化学染料がこの当時から普及していたことがわかります。

昭和5年頃(1930年)には、化学染料が一般的にも普及してきている頃で、手間がかからず染色できるようになり色彩の幅も広がりましたが、伝統的な染色は急速に廃れていくことになりました。

関連記事:雛形本(ひながたぼん)とは?染織におけるデザインの見本帳について

【参考文献】

- 岡村吉右衛門(著)『庶民の染織』

- 『江戸・明治藍の手染め』愛知県郷土資料刊行会

- 高橋 キヨ子 (著), 佐藤 和子 (著)『縞帳を尋ねて-郷土の織りの伝承』