葛は(学名Pueraria lobata. )、日本全土で見られるマメ科の多年草で、茎はつる状に伸びて長さは10メートル以上にもなります。

葛は、染料植物としての歴史はほとんどありませんが、日本や中国では人々の生活において、様々な分野で活用されてきた有用植物です。

夏から秋にかけて、20cmくらいの花序を出し、赤紫がかった蝶形花が下方から順に咲いていきます。

葛(くず)Pueraria lobata,あおもりくま, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons,Link

葛は、土手や荒地など日当たりの良い斜面によく見られ、繁殖力があります。

長いつるを伸ばして他の草木を覆い隠すので、厄介な雑草として扱われることもありますが、はるか昔の万葉の時代頃からの秋の七草の一つに数えられ、親しまれてきました。

目次

染色・草木染めにおける葛(くず)

葛の染料としての活用において、歴史的に古い記録などは見つかっていません。

山崎青樹(著)『草木染の事典』において、「緑葉を染色に利用する。アルミナ媒染で黄色、銅媒染で裏葉色を染める」とあります。

裏葉色(うらはいろ)とは、葉の裏側の渋くくすみ、白っぽさを感じるような薄緑色のことです。

裏葉色は、葛の葉の葉裏に由来する色とも言われています。

日本における葛(くず)の歴史

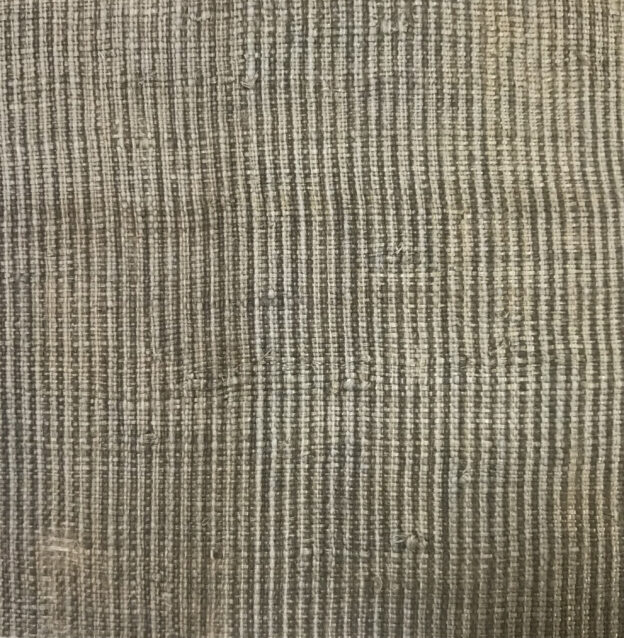

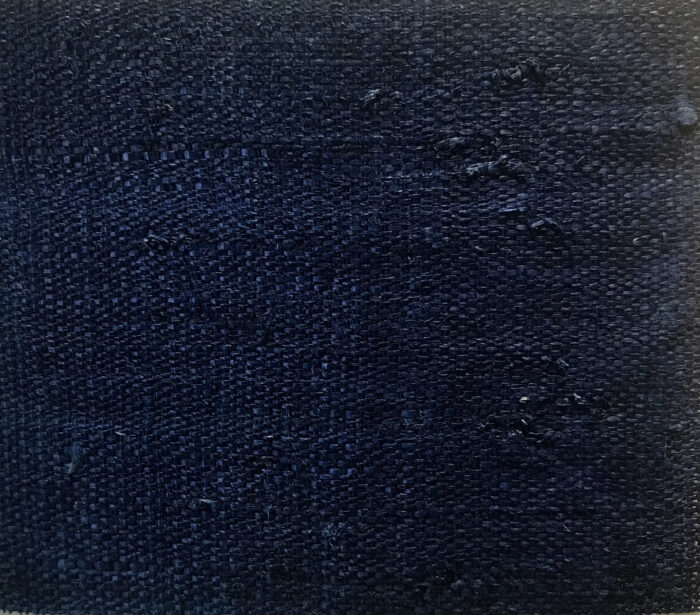

葛布(くずふ)

7世紀後半から8世紀後半にかけて編集された、現存する日本最古の歌集である『万葉集』には、久受 、真葛、田葛などと記して、葛に関する18首の歌があります。

葛のたくましく伸びる性質から、枕詞や比喩として歌われているものが多くあります。

葛のつるは、強くてしなやかで、物を縛るのには欠くことのできない生活資源でした。

葛のつるの繊維をとって織った織物は、葛布と呼ばれ、日本において古くは庶民の衣類の素材になっていました。

関連記事:葛布とは?葛布の特徴や歴史について

『万葉集』の歌には、「をみなへし、佐紀沢の辺の、真葛原、いつかも繰りて我が衣に着む」とあります。

意味は、「女郎花の咲いている佐紀沢のほとりの真葛原の葛を、いつ糸にして私の衣にできるだろうか」というようになり、葛が衣類に使用されていたことがわかります。

残っている資料では、14世紀後半に成立したとされる軍記物語である『源平盛衰記』には、源頼朝が、葛布の袴を着用したという記述があります。

葛布は、防寒性は低いですが、丈夫でさらりとしていて湿気を防ぐので、盛夏の衣料としては重宝されていました。

葛布の製造は、静岡県の掛川が歴史的にも有名です。

鎌倉後期の歌人、冷泉為相(1263〜1328)は、「これもこの ところ習いと 門毎に 葛てふ布を 掛川の里」(『夫木和歌抄』)と詠んでいます。

葛(くず)の薬用効果

青く染められた葛布 岡村吉右衛門(著)『庶民の染織』

葛は、長い根をもっており、根を乾燥したものが漢方薬の葛根になります。

葛根は、日本では多くの民間療法に使用され、漢方では発汗、解熱、鎮痛薬などに使用され、よく知られている葛根湯は頭痛や発熱、神経痛、麻疹など幅広い症状に対して使用されます。

中国最古の薬物書である『神農本草経』には、漢方処方の要薬の一つとして、葛根が収載されています。

中国では葛の花を「葛花」と称し、『名医別録』(1〜3世紀頃)にも記載されている歴史の古い生薬として、二日酔い、頭痛、嘔吐、血便などの治療に用いています。

日本の平安時代における薬物辞典であった『本草和名(918年)』や平安時代の漢和辞書である『和名類聚抄(倭名抄)(931年~938年)』にも葛根についての記載があるため、この時期にはすでに薬物としての利用の知識が日本に伝えられていたことがわかります。

平安時代にまとめられた三代格式の一つである『延喜式』(927年)には、紀伊(和歌山県と三重県南西部)、伊勢(現在の三重県中央の大部分)、近江(現在の滋賀県)、山城(現在の京都府南部)の諸国から葛根が、朝廷に献上されていたことが記載されています。

安芸(現在の広島県西部)、土佐(現在の高知県)、岩狭(現在の福井県南西部)、紀伊の諸国からは、葛花が、同様に献上されていたことが記載されています。

葛の根には、大量のデンプンが含まれ、ダイジン、ダイゼインなどのイソフラボン配当体なども含まれ、これらの成分に鎮痛作用があるとが知られています。

食用としての葛(くず)

葛粉、すなわち葛のデンプンは、非常に質がよく、古くから数々の料理やお菓子に利用されています。

船橋屋のくず餅,Funabashiya Kuzumochi,カイロス, Public domain, via Wikimedia Commons,Link

葛水は、昔は上品な清涼飲料として飲まれ、葛湯は、滋養料として重宝され、葛餅、葛飴、葛粽、葛切、葛煉などは食べ物としてよく知られています。

葛粉は、昔から大和国(現在の奈良県)の吉野葛が有名で、現在でも奈良県宇陀市は特産地として知られています。

今日市販の葛粉と称するものは、馬鈴薯か甘諸澱粉である場合が多いです。

葛の葉には、アデニン、アスパラギン、グルタミン酸、酪酸などが含まれています。

新芽を茹でて和物にしたり、塩漬けにしたり、乾燥して粉末としてご飯に混ぜたりします。

葛は、人々の生活において、非常に関わりのある有用な植物であったのがよくわかります。

【参考文献】『月刊染織α 1982年No.20』