能装束は、日本の伝統芸能の能を演じる際に着用される衣装の総称です。

老松が描かれた木の板を鏡板と言いますが、鏡板を背景とする簡素な舞台の上で、なおかつ最小限の動きで演じられる能にとって、衣装は非常に重要な意味を持っています。

能装束は、単に着飾るための衣装ではなく、役柄の身分や年齢、性格、そして心情を語る大切な要素となっているのです。

横浜能楽堂 舞台正面,yoshi_ban, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons,Link

目次

能装束(のうしょうぞく)における文様の特徴

能では、役柄によって用いる装束に決まりがあり、まず性別で女性文様と男性文様に大きく分けられます。

女性文様

女役の装束の場合は、日本の四季を反映して草花文様が多くあります。

早春・・・梅花・水仙

春たけなわ・・・たんぽぽ・枝垂れ桜・山吹

夏・・・藤・杜若・撫子

秋・・・紅葉・秋草(クズ、ススキ、キキョウなど)・虫の音

冬・・・雪持ち笹・雪持ち柳・雪持ち松(雪持ちとは、樹木の枝葉に雪が積もっている様子を表す)

参照:『能装束 (京都書院美術双書―日本の染織)』

上記の文様のなかでも多いのが、秋草です。

草花は、現実の色や形を尊重しつつも、自在に表現されています。

赤地秋草模様唐織,Metropolitan Museum of Art, CC0, via Wikimedia Commons,Link

男性文様

男役の装束の場合は、異国的な唐様(中国(唐)風な様式)の性格をみることができます。

蜀江文・・・八角形と四角形をつながって、中の部分に花などのさまざまな文様が表現されている文様

輪宝・・・車輪のような文様。元々は古代インドにおける狩猟と戦闘を兼ねる武器。

輪宝,Metropolitan Museum of Art, CC0, via Wikimedia Commons,Link

瑞雲・・・仏教などで、めでたい兆候として出現する雲

雲版・・・寺で合図のために打ち鳴らす器具で雲の形を模している

里港鄉慎修禪寺雲板,Taiwankengo, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons,Link

丸龍・・・龍をまるくまとめ描いたもの

獅子・・・ライオンが元になったとされる伝説上の生きもの

鳳凰・・・中国の神話に由来する伝説の鳥

毘沙門亀甲・・・毘沙門天が着ている鎖鎧の鎖のような柄

毘沙門亀甲,中川 宏, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons,Link

能装束における色使いの特徴

能装束における色使いの特徴としては、対照的な配色を取り入れることで、立体的と感じるような色使いがあります。

例えば、地味な色目に金色を取り入れることによって、より金色が目立つというようなものです。

装束ごとの組み合わせにおいても、例えば、白い摺箔に黒の腰巻きを合わせたりして対照的な配色を取り入れることがあります。

能装束の種類

能装束を大きく分類すると、①表着、②着付、③袴、④被り物、⑤帯、⑥その他となります。

表着は着付の上に着る装束で、羽織ったり被ったりと使い方はさまざまで、身分や年齢、性格を印象付けます。

以下、表着の主な種類です。

①表着の種類

唐織(からおり)

唐織は、主に女性の表着として用いられる能装束を代表する織物で、外見がどっしりとしていてかつ華麗な模様が特徴的です。

色糸に金銀を交えて絵文様を織り出した織物を唐織というので、織りの組織の名前が、装束名となっています。

若い女役は「紅入り」と言われる、紅色の配色がある華やかなものを着用します。

紅白段竹若松模様唐織,Metropolitan Museum of Art, CC0, via Wikimedia Commons,Link

中年以上の役や霊性をもつような役柄では、紅の入らない「無紅」が着用します。

紅地御所車桜蒲公英模様唐織,Metropolitan Museum of Art, CC0, via Wikimedia Commons,Link

狩衣(かりぎぬ)

狩衣は、男役の表着で、神性を備えた翁、貴人などが着用します。

袷は力強い役柄に、単は優雅な役柄に用いられます。

紺地蜀江模様狩衣,Metropolitan Museum of Art, CC0, via Wikimedia Commons,Link

直衣(のうし)

直衣は袷ですが、単の狩衣とほぼ同じで、天皇などの高貴性を強調するために用いられ、必ず袴の一種である指貫をはきます。

直垂(ひたたれ)

直垂は、袴と対でひと組になる袷仕立ての装束です。

袴には長袴と半袴があり、長袴は武士の礼装とされています。

素襖(すおう)

素襖は、長袴と対でひと組になる、麻地の単仕立ての装束です。

直垂の略装とされ、脇役の武士の日常着であったり、一般男性の平服に用いられます。

法被(はっぴ)

法被は、武人や鬼畜などに用いられる広袖の表着で、鎧や超現実的な衣服を象徴するものとして用いられます。

狩衣と同様に、袷と単があり、単は特に平家の公達の鎧姿などを優美に表します。

側次(そばつぎ)

側次は、袷の法被から両方の袖を除いた形になっています。

武士の略式の甲冑姿を表し、※唐人役(唐の人(中国人)、広い意味で異国人)にも用いられます。

水衣(みずごろも)

水衣は、生絹(精錬していない生糸)や絓(まゆの上皮から採取した上質ではない糸で、多くは織物の緯糸として使用される)などの薄い糸で織られた無地や縞文様の装束で、老若男女を問わずさまざまな役柄に使用されます。

特に、僧侶や老人、労働している様を表現する場合に着用されます。

長絹(ちょうけん)

長絹は、能特有の装束で、主に舞を舞う女役に用いられ、袖は肩のあたりが縫い付けられているだけで、脇が空いています。

絽(もじり織りで織られる薄い絹織物の一種)やしゃじに金銀色糸で、さまざまな文様が織り出された上品な薄い絹織物です。

男役でも、優美さを尊重する平家の公達などが法被の代わりに用いることがあります。

舞衣(まいぎぬ)

舞衣は、名前の通り、舞を舞う女役にのみ用いられます。

長絹に似ていますが、脇は縫い合わさっており、着物全体に模様がある場合が多いです。

②着付の種類

着付は表着の下に身につける装束で、下着ではあっても肌着ではありません。

以下、着付けの主な種類です。

厚板(あついた)

厚板の名前は、唐織と同様に織りの名称が「厚板織り」と呼ばれる組織構造となっています。

室町時代に中国から舶載された織物のうち、緞子や綸子のような薄手の織物は薄い板に巻かれ、錦や唐織のような厚手の織物は厚い板に巻かれていました。

厚板は、特定の織物を表すのではなく、厚手の織物を総称したもので、能装束においては、唐織、錦、綾織物、浮織物などの織物を用います

主に男役や荒神(あらがみ)・鬼畜の装束として用いられました。

ごくまれに身分の高くない年配の女性(老婆)の表着としても使用されたますが、基本的には男役用の衣装です。

法被や側次、長絹や水衣などの下に着られ、「小袖」の形の衣装として用いられることが多いです。

役柄にふさわしい豪華な文様を織り出したものと、変化に富む格子柄が特徴的です。

縫箔(ぬいばく)

縫箔は、女役の衣装で、袖は通さず(肩脱ぎ)腰に巻きつけるように着付けをします。

色とりどりの刺繍や金・銀の摺箔で文様を表し、唐織のように紅入り、無紅があります。

最も豪華なのは胴摺地と呼ばれ、金箔を全面的に摺りつめた上に刺繍を施した豪華なものとなっています。

胴箔地南天冊子模様縫箔,Metropolitan Museum of Art, CC0, via Wikimedia Commons,Link

摺箔(すりはく)

摺箔は、女役の衣装で、模様は型置きした糊に金箔・銀箔を押して表現します。

鱗箔と呼ばれる三角形を連続させた模様が表現された衣装は、女の執念や嫉妬などの激しく起こる感情を表すため、鬼女や蛇体の女役などに用いられます。

白繻子地桔梗模様摺箔,Metropolitan Museum of Art, CC0, via Wikimedia Commons,Link

③袴の種類

袴は、着用している着物の上から下半身に履くものです。

大口(おおぐち)

大口は、大口袴の略で、男女とも位の高い役の人物が着用します。

裾口が大きく、前面には、精好織された密度の高い平織の絹織物がひだになっており、畝織された後ろ部分は、固くて角張っている半袴(丈の長さが足首までで、裾にくくりヒモのない袴)です。

半切(はんぎれ)

半切は、大口と形は一緒ですが、前も後ろも共布で、後ろには張りを持たせるために畳の芯を入れています。

綾織り、または朱子織りで織られた地組織に金糸で文様を織り出した、派手で大柄のものが多いです。

指貫(さしぬき)

指貫は、裾口に通したヒモを使って裾を括りながら着用する袴で、限られた高位の役にのみ使用されます。

④被り物

能では、頭の上にさまざまなデザインの被り物をすることで、登場人物の身分(人間かどうか)や性格などを表現します。鶴や亀、龍や虎など飾りの種類は多種多様です。

⑤帯

鬘帯(かずらおび)

鬘帯は、女役の鬘(かつら)の上に鉢巻状に締める細い幅の帯です。

額にあたる部分と後ろに垂れる部分に刺繍し、結ぶ部分は無地か金摺箔で模様(文様)が表現されます。

生地は、精好や綾、繻子などが用いられ、唐織と同じように「紅入」や「無紅」のように区別されていました。

紅入は若い役、無紅は中年以上の役柄に用いられます。

腰帯(こしおび)

腰帯は、狩衣や法被、水衣や腹巻などの上に締める広い幅の帯です。

⑥その他

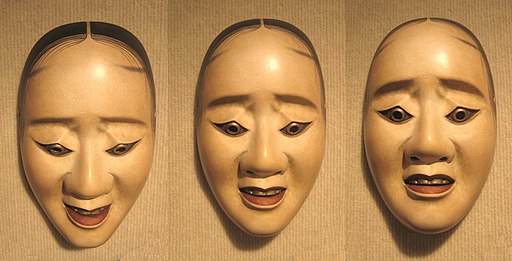

能といえば、能面をイメージする人がたくさんいると思います。

衣装が演舞において大事な役割を果たしているように、能面も役の感情を伝えるものです。

能面,Wmpearl, Public domain, via Wikimedia Commons,Link

一見すると無表情にも見える面は、さまざまな角度、場面によってさまざまな豊かな表情を見せてくれます。

多くはヒノキを原材料にしており、能面の種類は、その数200種類以上とも言われています。

江戸時代には式楽として地位を築く

能装束の形式が完成したのは、江戸時代になってからとされています。

室町時代の初めごろ、足利将軍の保護の元、観阿弥・世阿弥父子によって能楽(申楽の能)が完成されます。

当時の装束については不明な点が多く、庶民のものであった申楽の能は、武家に好まれた田楽の能の影響を受けていると思われます。

能楽は、常に歴代の将軍や大名といった強力な後援者がいたことで発展していき、江戸時代には幕府をはじめ、武家の儀式用に用いられる芸能(式楽)としての揺るぎない地位を築きました。

能楽のおもしろい慣習としては、見事な演技に対しては、主催者や観覧の人々が称賛のために衣服を与えるというしきたりが古くから行われてきました。

室町時代半ば頃には、長目や品物とともに後援者が着用している衣服を脱ぎ与えることは「小袖脱ぎ」「素襖脱ぎ」などと呼ばれ、一度に膨大な数が与えられることもあったようです。

寛政5年(1464年)に行われた、京都の糺河原での勧進申楽では、3日間の興行の間に、将軍着用の御服をはじめ250近くの小袖類が与えられたとされているのです。

【参考文献】『能装束 (京都書院美術双書―日本の染織)』