馬酔木(学名 Pieris japonica D.don)は、ツツジ科の常緑低木で、日本固有の植物です。

属名のPierisは、ギリシャ神話の文芸、芸術、音楽を司る神の名前に由来があります。

馬酔木という漢字が当てられますが、中国名ではなく日本でつけられた名称です。

大体は2〜3メートルくらいの樹高ですが、大きいものだと5メートルほどにもなり、庭木としても使用されます。

3月から5月ごろ、小枝の先にスズランのような白色で、ツボ状の形をした花が密集してたくさん咲くのが特徴的です。

馬酔木,あせび,Pieris japonica,Photo by David J. Stang, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons,Link

馬酔木は、園芸品種も様々あり、薄紅色の花を咲かせるアケボノアセビ、花の穂が長いホナガアセビ、葉にまだら模様が入っているフクリンアセビなどがあり、江戸時代終わりごろから欧米などの海外でも観賞用として栽培されるようになっています。

馬酔木,Agnieszka Kwiecień, Nova, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons,Link

目次

染色・草木染めにおける馬酔木(あせび)

明治時代から昭和時代前期に活躍した植物学者で、日本において植物病理学の研究を推し進めた最初期の人物である白井光太郎(1863年〜1932年) 著『樹木和名考(1933年)』には、馬酔木について、「防長辺にては此煎汁を以て布帛を黄色に染るに用ゆ」と記載されています。

植物染色における名著『染料植物譜(後藤捷一・山川隆平著)』には、タンニンが含有していることのみ記載されています。

山崎青樹著『草木染の辞典』には、「枝または緑葉を染色に利用するが、アルカリ性の水にて煎じる。アルカリ、アルミナ、錫媒染で赤茶、銅媒染で茶色、鉄媒染で鼠色を染める」として馬酔木の記載があります。

アルミ媒染で、赤茶色を染める方法

木灰に水や熱湯を混ぜてつくる灰汁や酢酸アルミを媒染に使用すると赤茶色に染まりますが、染色方法は以下のような流れになります。

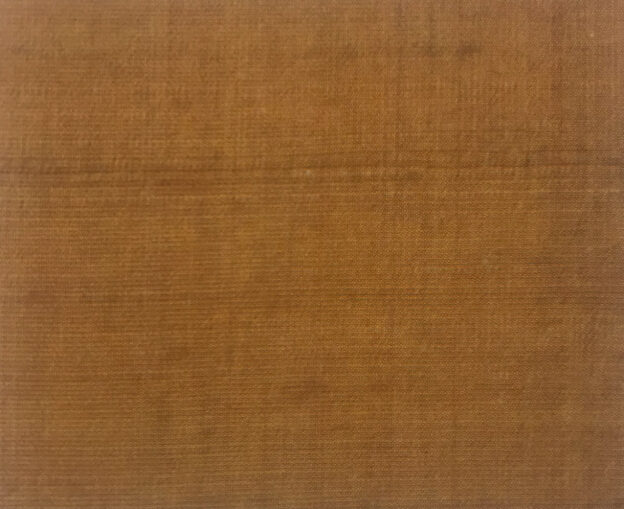

馬酔木(あせび)の染色,アルミ媒染で赤茶色に染まる色合い

関連記事:染色・草木染めにおける灰汁(あく)の効用と作り方。木灰から生まれる灰汁の成分は何か?

①馬酔木の枝葉か樹皮、幹からとった幹材をなるべく細かく刻み、1kgの染料を、水4リットルに灰汁2リットルを加えた液(計6リットル)に入れて熱し、沸騰してから20分間熱煎して、煎汁をとる。3回まで同じように煎汁をとり、すべてを合わせて染液とする

②染液に米酢100cc(または酢酸10cc)を加えて中和し、弱酸性の液にする

③染液を熱し、絹糸1kgを浸して10分間煮染し、染液が冷えるまでか、一晩染め液に浸しておく

④灰汁6リットル、もしくは酢酸アルミ40g(糸量に対して4パーセント)を溶かした水に染糸を浸して30分間媒染する

⑤染液を再び熱し、媒染した糸を浸して15分間煮染し、染液が冷えるまで浸しておき、水洗いして天日の元乾燥させる

⑥さらに濃くする場合には、樹皮、幹材を使用して、3回まで煎汁をとった

ものから、さらに4回〜6回まで同じようにして、煎汁をとり、染めを繰り返していく。枝葉を使用している場合は、再度新しく枝葉1kgを用いて染液をとって染め重ねる

途中、酸性のものを使用して染液を中和する理由としては、中和しないと糸を痛めるだけではなく(絹やウール)、染まりづらいので必ず酸を使用して弱酸性にします。

ただ、酸性が強すぎると色合いが異なってくるので注意が必要です。

媒染に使用する灰汁の代用としては、水6リットルに対して、炭酸カリウム6gを加えた液も使用できます。

日本における馬酔木(あせび)の歴史

7世紀後半から8世紀後半にかけて編纂された、日本最古の歌集である『万葉集』には、馬酔木が含まれる歌が10首、詠まれています。

・磯の上に生ふる馬酔木を手折らめど 見すべき君がありといはなく(大来皇女)

意味(岩のほとりの馬酔木を手折ってあなたに見せたいのに、あなたが居るとはもう誰も言ってくれない)・我が背子に我が恋ふらくは奥山の馬酔木の花の今盛りなり(作者不明)

意味(あなたのことを密かに思う私の心は、奥山に咲く馬酔木の花のように、今、盛りです)

上記の歌からわかるように、馬酔木は万葉集を代表する植物の一つであり、古代から人々に愛されていたことがわかります。

馬酔木は、あせみ、あしびあせぼ、うまくわずなど地方によって様々な名前で呼ばれていました。

江戸時代中期に来日したスウェーデン出身の植物学者ツンベルグの著書『日本植物誌(Flora Japonica)(1784年)』には、馬酔木のことをシシクワズという方言で紹介しています。

シシとは鹿のことで、クワズは食わずで、彼が訪れた長崎県の西彼杵の方言をそのまま採用したようです。

方言が多い理由としては、馬酔木が有毒であり、古くから人々と密接に関係していたためだと考えられています。

馬酔木(あせび)毒性

馬酔木は、古くから有毒植物としても知られ、葉や木の部分にはグラヤノトキシンやアセボプルプリン、アセボインなどの有毒物質が含まれています。

花の部分にも、毒性の強いピエルストキシンA,B,Cが含まれています。

馬酔木という名前は、牛馬が葉っぱを食べると酔って足が麻痺してしまうことから由来しています。

人間も煎じた液を飲むと、嘔吐、腹痛、下痢や血圧低下などをもたらすとされています。

ただ、「毒を以て毒を制す」のように、馬酔木の毒を利用して、茎や葉の煎液を農作物の害虫駆除や牛馬の皮膚寄生虫の駆除薬として外用するなどに用いられました。

江戸後期の日本を代表する本草家(中国古来の薬物学である本草学を修めた人)、小野蘭山の主著『本草綱目啓蒙(1803年~1805年)』には、「菜園に小長黒虫を生ずるにこの葉の煎汁を冷め灌ぐ時は虫を殺す」との教えが書かれています。

【参考文献】『月刊染織α1982年5月No.14』