防染の一種で、日本独自の「注染」という技法があります。ゆかたや手ぬぐい、風呂敷、のれんなどに対して主に使われる技法です。

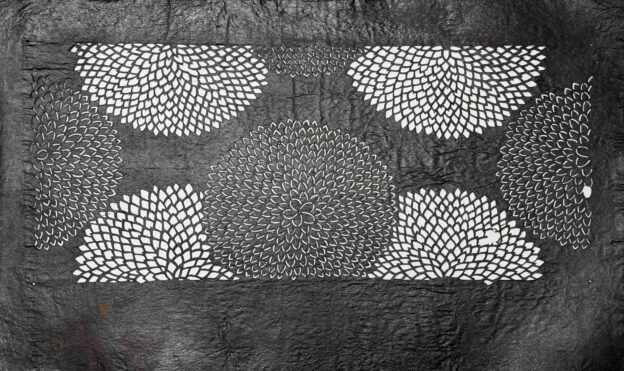

布を端から90センチずつ、染めようとする模様以外のところに、型紙あるいはシルクスクリーンを使って防染糊を置いて、つぎに折り重ねては同じ型紙で糊を置くという作業を繰り返します。

2反(一反は長さ約10.6m、巾が約30㎝)を同時に染めるので、布は20枚前後に折り重ねられます。これを注染台にのせて、模様になる部分に上から染液を注ぎこんで同じ色の部分を一度に染め上げます。

注染(ちゅうせん)の誕生

大正時代から昭和にかけて、手拭中形(手注)や注染という方法が始まり、浴衣が大量生産されるようになりました。

生地を手拭いの長さくらいにジグザグ折りたたみながら、そのあいだに型で糊を置いていき、生地と糊がサンドウィッチのように一つおきに層をなして重なる形にします。

上から染料を注いで、圧縮空気で下まで一気に通して染めていくのです。

一枚の型紙で一色に染める一色染め、一枚の型紙で何色に染めるもの、二枚〜三枚の型紙を用いて何色かに染める細川染などがあります。

注染であれば、1日で100反は仕上げられるほど生産性があり、2色以上使ったり多様な染めができることから、長板中形に変わって浴衣染めの主流となります。

注染の技法の登場により、昔からあった中形染のことは、長板を用いた中形染め、つまり長板中形のことを意味するようになったのです。