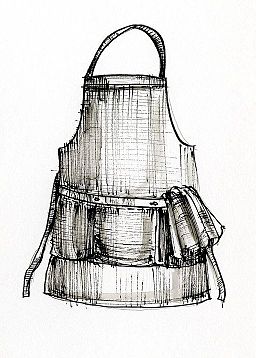

ファッション・服飾におけるエプロン (apron) は、①前掛け、前垂れ②涎掛け③割烹着などの意味があります。

衣服の上から当てて着用するもので、胸元や腰回りから下に布が垂れ下がるものを表します。

エプロンは、もともとと農耕や牧畜、工作や食事などの際の汚れ防止や体の保護などの実用的な目的に用いられましたが、のちに機能面だけでなく、装飾性に富んだものは権威を示すものとしても用いられました。

エプロン(Apron),MoMu – Fashion Museum Antwerp, CC0, via Wikimedia Commons,Link

エプロン(apron)の語源

エプロン (apron) の語源は、ラテン語の「mappa(一枚の布、布切れ)」で、ラテン語の「napperon(布)」、古フランス語(9世紀から14世紀にかけて現在のフランス北部を中心に話されていたフランス語)の「napperon(布)」を経由して、1307年に「napron」として文献に初出しています。

その後、16世紀になって不定冠詞がついた形の「a napron(ナプロン)」を「an apron」と誤解(異分析)したため、単に「apron(エプロン)」となりました。

エプロンの歴史

エプロンは紀元前の古代エジプト時代には、王侯や司祭などの権威の象徴となっていました。

紀元前15世紀ごろに作られたとされる地中海・クレタ島(ギリシャ共和国)の「二匹の蛇をもつ女神像」には、エプロン風の前垂れが掛けられています。

「二匹の蛇をもつ女神像」Heraklion Archaeological Museum, CC0, via Wikimedia Commons,Link

近世初頭のヨーロッパでは、王侯貴族の女性たちが宝石などの装飾をたくさん付けた豪華なエプロンを用いています。

そのはじまりは、貴婦人が妊娠して大きくなったお腹を隠すために、プリーツ(ひだ)を付けたエプロン用いたことからと言われます。

それが豪華なものになっていき、華やかなドレスの上にさらに高価で手の込んだエプロンを身につけ、美しさを競い合っていたのです。

例えば、フランスのアンリ4世(在位1553年〜1610年)の2番目の王妃であったマリー・ド・メディシス(1575年〜1642年)は、エプロンにダイアモンドや真珠を2000個もつけていたといいます。

ルイ15世(在位1715年〜74年)の寵愛を受けていたポンパドゥール夫人(1721年〜1764年)は、金銀糸で織ったエプロンの前面にダイアモンドを飾りました。

ルイ16世(在位1774年〜1792年)の王妃であったマリー・アントワネット(1755年〜1793年)は、レース、リボン、生花、造花、花模様の布などで飾り、真珠がちりばめられたエプロンを着用したようです。

日本におけるエプロンの歴史

日本において、エプロンという言葉が広まったのは、明治末期から昭和初期にかけて流行した当時の酒場(カフェ)で働いていた女性給仕(女給)が和服の上に掛けて接客していたことがきっかけとされます。

それ以前は、エプロンという言葉は用いられずに「前掛け」とされていました。

夏目漱石(1867年〜1916年)の『門』(1910年)や『行人』(1912年)には、「エプロン」という言葉が登場します。

永井荷風(1879年〜1959年)の『カツフエー一夕話』(1927年)にも「エプロン」が登場します。