大阪に住んでいた服部嘉兵衛という阿波藍商人が著し、大正3年(1914年)に自家版として記された『藍の発酵建独案内(あいのはっこうだてひとりあんない)』という書物があります。

『月刊染織α1990年7月No.112』には、原文を現代口語的な表現に改められた文章が記載されています。

その内容は、藍染に用いられる器具や藍染の発酵を薬品を用いて化学的にどうすれば上手くできるかなどについて記載されています。

古い時代の藍染の染め場の設計についても書かれており、当時どのような形で設計されるのが一般的であったかがわかる内容となっています。

古い時代の藍染の染め場の設計

まず、藍染の工場を建設するには、水の便利なところを選ぶと良いとあります。

水を多く使用する藍染においては、水が使いやすいというのは必須の条件といえます。

藍甕のサイズや設置方法については、下記のような記述があります。

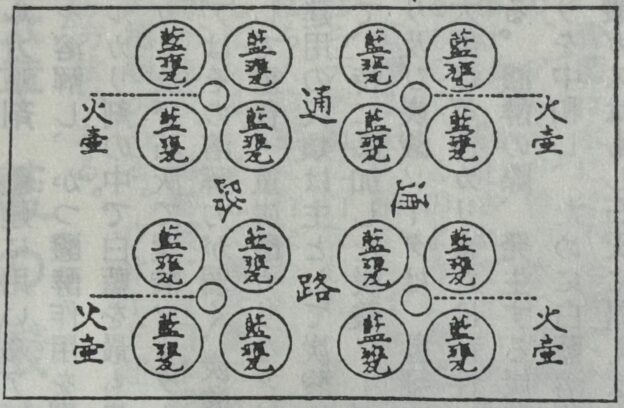

藍甕は容積およそ一石五斗(270.4ℓ)入位のものが、十六個ないし二十四個を要する。そして四個ずつ合併させて、地上より約八寸(24cm)位の高さに埋める。工場が湿地であれば、高さ一尺ないし二尺(30cm〜60cm)位築き上げるのが良い。

藍甕四個ずつ寄せて中央の穴を残し、周囲に土を盛ると一段高い工場が出来る。最も藍甕の底は三寸ないし五寸(9cm〜15cm)位は、盛土しない前に地中に埋めておく。甕はいずれも高低なく平均しなければならない。

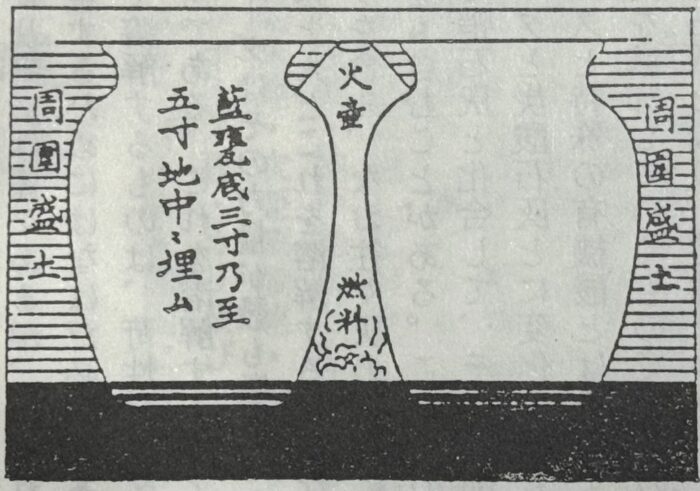

甕に入る藍染の液を温めるために藍甕の真ん中にある火壺については、下記のようにあります。

藍甕を温めるための火壺(火穴)

粘土に苆(ひび割れを防ぐため、切り刻んで壁土に混ぜるわら・紙・麻など)を交ぜて直径三寸二分(9.6cm)位の円形に穴を開けて周囲を塗る。

この穴を火壺または火穴と称し、藍甕に温度を与える燃料を入れる穴である。

作業場の広さについては、下記のような記述があります。

藍甕と藍甕の間に通路を設けて、その間隔は狭いところで一尺(30cm)位、また横の通路の狭いところで三寸(9cm)位の間隔を置く方が総て便利である。

八個の藍甕を一丁場と称し(藍建方法によっては十二甕で称する)一人の染工が受け持つ。

工場は間口二間(3.64m)奥行三間(5.45m)(六坪=19.8m2)戸障子で締りの出来るようにして、光線の引き方に注意し明るいようにするのが良い。

また日光直接に工場の甕場に強く差し込む方面は、腰板腰壁にして半障子を用いるか荒格子にしてもよい。工場内は総て建柱のないようにしなければならない。特に通路に建柱があれば非常に不便を感じることが少くない。

当時は糸染めが多く行われていたため、藍に浸けた糸を空気に触れさせて発色させるために都合の良い「シバキ棒」と呼ばれるものも設置されていたようです。

藍に浸けた糸を空気に触れさせて発色させるための「シバキ棒」

便宜の場所を選んで七〜八尺(2.1m〜2.4m)位の柱を建て、五尺(1.5m)位の所に横に太い棒四尺(1.2m)位のものを通して十字架とする。これに糸綛を懸けてシバキ棒とする。

【参考文献】『月刊染織α1990年7月No.112』