ヨーロッパの花の中でも、古くから観賞用として人々に愛され、美術や工芸の模様におけるモチーフとされてきたのがバラ(薔薇)です。

もっとも古いもので、紀元前1500年頃のクレタ文明における壁画に描かれたバラの落花があります。

バラは、ギリシャやローマに伝えられ、百合やサフランなどと共に古代人に尊ばれていました。

ヨーロッパのデザインにおけるバラ(薔薇)

バラ(薔薇),Rose,Hubertl, CC BY 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>, via Wikimedia Commons,Link

バラは、その豊かな香りと美しさを持ってして、神秘的で秘密を象徴する花としても扱われてきました。

中世ヨーロッパにおいては、内密な話をする時に、テーブルの上にバラを置いたり、天井からバラを吊るす風習があり、「Sub-Rosa」という言葉は、「秘密」を表す意味となっています。

キリスト教が時代を支配した中世では、そこまでバラは尊ばれていなかったようですが、ルネッサンス時代には、ギリシャ・ローマのヘレニズム(ギリシア風の文化)のシンボルとしてバラがあり、宗教画でマリアの象徴として描かれたりしています。

イタリアのフィレンツェ生まれの画家、サンドロ・ボッティチェッリ(1445年〜1510年)の「春(プリマヴェーラ)」や「ヴィーナスの誕生」にはバラが描かれています。

サンドロ・ボッティチェッリ,春(プリマヴェーラ),1482年頃制作,Sandro Botticelli, Public domain, via Wikimedia Commons,Link

サンドロ・ボッティチェッリ,ヴィーナスの誕生,1483年頃製作,Sandro Botticelli, Public domain, via Wikimedia Commons,Link

ルネッサンスから18世紀まで文学や美術に数多くのバラが登場し、詩人はバラを讃える歌を数多く詠いあげたのです。

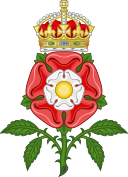

1455年〜1485年にかけてイングランドで勃発したランカスター家とヨーク家による王位をめぐる内乱では、ランカスター家が赤いバラ、ヨーク家が白いバラの紋章を党派のシンボルに使用していたことから、後世になり薔薇戦争(Wars of the Roses)と呼ばれるようになる。

両派の和平が成立したとき、紅白のテューダー・ローズ(Tudorrose)がイギリス王室の紋章となり、現在でもイングランドの植物紋として利用されています。

テューダー・ローズ,Tudor Rose,Sodacan, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons,Link

フランスにおいて、18世紀のロココ時代となり、バラはポンパドゥール夫人(Madame de Pompadour)やマリー・アントワネットなどに愛され、18世紀のリヨンの絹織物には、数多くのバラをモチーフにした華麗な作品が作られています。

パステル画家のモーリス・カンタン・ド・ラ・トゥール(Maurice Quentin de La Tour)が手がけた、ロココ様式における肖像画の傑作とされる『ポンパドゥール夫人(Marquise de Pompadour)』には、軽やかにつるの伸びたバラがドレスに描かれています。

ラ・トゥール作,ポンパドゥール夫人,Maurice Quentin de La Tour, Public domain, via Wikimedia Commons,Link

また、フランスの画家で、18世紀で最も有名な女性画家とも言われるエリザベート=ルイーズ・ヴィジェ=ルブラン(Marie Élisabeth-Louise Vigée Le Brun)が描いたマリー・アントワネットの肖像画にも、バラが登場します。

ヴィジェ=ルブラン作,マリー・アントワネットの肖像画,,Yann Caradec from Paris, France, CC BY-SA 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0>, via Wikimedia Commons,Link

フランス革命後、しばらくの間バラは流行りませんでしたが、19世紀初頭になり、ナポレオン・ボナパルト(ナポレオン1世)の最初の妻であったジョゼフィーヌ・ド・ボアルネ(Joséphine de Beauharnais)がバラの収集を行い、再びバラが人気が復活していきました。

ナポレオン帝政のもと、フランスを中心にヨーロッパで流行した建築・家具・装飾などの様式のことを「アンピール様式(帝政様式)」と言いますが、アンピール様式の絹織物には、バラの花の織物や捺染物が数多く作られ、現代の服地柄の基礎にもなっています。

アール・ヌーヴォーの時代に続き、ヨーロッパおよびアメリカを中心に1910年代半ばから1930年代にかけて流行、発展した装飾のアール・デコ期(Art Déco)には、フランスの画家であるラウル・デュフィ(Raoul Dufy)とフランスのファッション・デザイナーであるポール・ポワレ(Paul Poiret)がコンビを組み、数多くのアール・デコ様式のバラの柄を服地柄として描いています。

日本のデザインにおけるバラ(薔薇)・薔薇文(ばらもん)

日本においても古くからバラが栽培されていたとされ、バラを描いた美術や工芸品も残っています。

平安時代には、中国からコウシンバラ(庚申薔薇)が渡来していたと考えられており、「古今和歌集」や「枕草子」、「伊勢物語」や「源氏物語」などから、バラが観賞されていたことがわかります。

14世紀初頭の国宝「春日権現験記絵」に描かれた赤い花は、ココウシンバラ(庚申薔薇)とされています。

ただ、バラは小袖や能装束(能衣装)などの染織品のモチーフには、ほとんどなっていません。

京都国立博物館に所蔵されている小袖「浅葱縮緬地薔薇に花亀甲繋文様」にはバラ模様がありますが、バラが染織品のモチーフとして多く使用されるようになるのは、明治時代以後のことになります。

庚申薔薇から着想された薔薇文が、型染めなどに用いられていました。

日本人は花を愛し、数々の種類の花を染織品のモチーフとしてきましたが、バラはあまり採用されなかったとも言えます。

バラの持つ華やかな容姿がヨーロッパの人々にとって鑑賞の対象として愛されても、日本人の清楚で可憐な花を愛する感性に調和しにくかったのかもしれません。

【参考文献】『月刊染織α1985年8月No.53』